Cuarenta años preguntando, el subtítulo de este libro, es una buena forma de describir la vida profesional de Raquel Correa, la periodista chilena que ha ejercido de manera más notable el género de la entrevista, ese arte que consiste en mostrar la realidad social y política, y a quienes la forjan, mediante el simple expediente de preguntar. Casi la mitad de esos cuarenta años durante los que Raquel Correa ha ejercido el oficio de periodista, transcurrieron durante una dictadura, cuando la libertad de expresión brillaba por su ausencia y cuando no costaba nada, o casi nada, enemistarse con quienes ejercían el poder y caer en desgracia. Pero así y todo ella se las arregló, en esos tiempos difíciles, en los que la prensa no era precisamente el cuarto poder de que hablaba Burke, para no incurrir nunca en la indignidad del halago o el sometimiento intelectual y para mantener, en cambio, siempre una cierta distancia irónica con quienes tenía al frente.

Es esa distancia levemente irónica –quizá el rasgo más propio de sus entrevistas– la que hace de Raquel Correa una de las mejores ejecutoras de ese género. Y es que sin la ironía –sin esa tenue rebelión contra el aura que los personajes quieren cultivar– la entrevista periodística pierde todo, o casi todo, lo que tiene de más propio.

En efecto, a diferencia de otras relaciones humanas cuyas expectativas se exponen con toda claridad desde el inicio –así ocurre en la relación que media entre el abogado y su cliente o un comerciante y el suyo– el éxito de la relación entre un periodista y su entrevistado parece, en cambio, depender, no de la sinceridad, sino, en cambio, de un cierto ocultamiento de los verdaderos fines que animan a cada uno de los partícipes. Mientras la relación entre un abogado y su cliente, por ejemplo, es mejor en tanto más sincera, en tanto cada uno confiese más francamente lo que espera del otro, ese no parece ser el caso de la relación que existe entre un periodista y la persona que es entrevistada. En este caso el éxito de la relación –cuán buena o mala sea la entrevista que finalmente llega al lector– depende de un equívoco, de una cierta asimetría de propósitos entre el entrevistado y su entrevistador: que el entrevistado crea que se le entrevista por sus luces; pero que el periodista, en cambio, se haya acercado a él por sus sombras; que mientras la entrevista se desenvuelve, el entrevistado sienta que su vanidad es halagada, pero cuando se la pública, llegue al convencimiento de que fue traicionado.

Janet Malcolm, como se sabe, afirmó por eso que el oficio de periodista consiste en ganarse la confianza de la gente para luego traicionarla, en halagar la vanidad de las personas para que bajen la guardia y confiesen o digan cosas que no están dispuestas, de buenas a primeras, a contar o a decir. “Lo mismo que la crédula viuda que un día se despierta para comprobar que el joven encantador se ha marchado con todos sus ahorros, ejemplifica Malcolm, el que accedió a ser entrevistado aprende su dura lección una vez que aparece el artículo en el diario”. Y es que siempre hay una cierta disparidad entre lo que parece ser la intención de una entrevista mientras se desarrolla y el resultado de ella una vez que se publica, y en saber manejar esa disparidad radica buena parte del oficio periodístico.

En esto el buen periodismo –y su género por excelencia: la entrevista– se parece en algo al trabajo que realizan el psicoanalista o el fiscal. Como ellos, el periodista es un profesional de la sospecha: sabe que detrás de las palabras y de las sonrisas hay algo que el entrevistado se esmera, más o menos inconscientemente, en ocultar. Si el trabajo del psicoanalista consiste en leer en los sueños, en los lapsus y en los temores lo que el inconsciente no quiere decir, y que el paciente anhela ocultar, el trabajo del buen periodista, ese que no confunde la seducción que es propia del oficio con la genuina amistad, se le parece bastante: consiste en hacer que alguien diga o deje ver lo que, si lo piensa bien, nunca habría dicho o dejado se viera.

Eso es lo que le pasó a la mayor parte de los entrevistados de Raquel Correa, la autora del libro que ahora presentamos y por cuyas páginas desfila buena parte de la historia política de los últimos cuarenta años. Desde una entrevista a Salvador Allende realizada apenas fue electo en la primera vuelta de septiembre de 1970, y corregida a medias por el entrevistado después que Raquel Correa aprovechara su ausencia para salir corriendo (lo que prueba que la actitud que aconseja Malcolm ella la ejerció desde muy temprano), hasta otra efectuada a Sebastián Piñera, luego de su triunfo de apenas dos meses atrás, cada una de las cuarenta entrevistas de este libro permite asomarse a las ideas que animaron alguna parte de nuestra historia y a los personajes que se entusiasmaron con ellas.

Al leer estas entrevistas vemos algo, bueno o malo, que los entrevistados, por cualquier razón, pudor o temor, habrían preferido que no supiéramos. Y es entonces cuando la entrevista cumple la más notable de sus funciones: mostrar un aspecto de la realidad que sin ella no habríamos advertido nunca.

Por eso el periodismo es un complemento indispensable de la historia.

Al preocuparse, ante todo, de los grandes períodos de tiempo, la narración histórica dota a las personas de carne y hueso de un perfil que, con toda seguridad, no poseyeron en el día a día de su quehacer. Cuando uno hojea los libros de historia y recorre los grandes acontecimientos que allí se narran o se recogen, todas las cosas aparecen mejoradas y hasta la maldad o la estupidez adquieren una cierta aura de dignidad. El peor político aparece como estadista; el fabricante de armas como filántropo; el superficial como humorista; el oportunista como estratega; el audaz como emprendedor; el asesino como víctima, el intelectual como un místico.

La tarea del periodismo consiste en deshacer ese hechizo. Y ser un antídoto temprano y eficaz contra esa inevitable mistificación que la historia, tarde o temprano, realiza. Y es que el día a día del periodismo muestra a los hechos sin la pátina que el tiempo arroja poco a poco sobre ellos, dignificándolos. Usted abre un periódico de época, lee una entrevista y recupera la realidad cotidiana y ordinaria de los personajes tal como eran antes de ese momento en el que, para bien o para mal, entraron a los libros de historia. Y entonces el tonto queda como tonto, el inteligente como inteligente, el banal como banal.

Es lo que, con toda seguridad, ocurrirá a los personajes de este libro de entrevistas de Raquel Correa.

Alguna vez alguien abrirá las páginas de este libro, leerá las entrevistas que aquí se contienen, apreciará la sencilla elegancia de su estilo y la espléndida economía de sus descripciones, y se enterará de que los héroes y los villanos de la historia de estos cuarenta años, eran más sonsos o más dignos de lo que enseñan sus triunfos o sus fracasos. Cuando ello ocurra, el periodismo habrá cumplido una parte importante de su función: la de impedir que la pátina del tiempo borre la particularidad de todas las cosas.

Raquel Correa. Preguntas que hacen historia. Cuarenta años entrevistando, Catalonia, 2010, 416 páginas

“La crónica es un género más bien sudaca y –quizás por eso– un anacronismo”, dice Martín Caparrós en el prólogo del libro que selecciona las mejores crónicas de Gatopardo. Y probablemente esta frase sea la que más identifique el trabajo de Julio Villanueva Chang.

El autor de Elogios criminales es en sí mismo un anacronismo. Forjó Etiqueta negra –probablemente la mejor revista de relatos de toda América Latina– desde el no-modelo económico, recopilando por todo el continente americano (norte, centro y sur) plumas experimentadas y con ganas de escribir, pero siempre con el aviso de que no recibirían pago alguno por su obra, y recorrió (y recorre) el continente hablando de un proyecto que nunca aterrizó como tal en ningún país. Y, por supuesto, y más allá de su fama y la de Etiqueta negra, es un sudaca, porque ha publicado desde las entrañas de América del Sur.

Julio Villanueva Chang acaba de publicar una nueva edición de su trabajo que agrupa seis crónicas–perfiles ya conocidas, pero no por eso menos contemporáneas. En cada una de ellas Villanueva muestra esa estirpe que ha revivido la crónica, a pesar de que todos sabemos que ese género siempre está en agonía. Las páginas son alimentadas por el dentista de García Márquez, el chef más famoso del mundo, un alcalde ciego, un tenor acomplejado, un cineasta obsesivo y un periodista polaco (Kapuscinski) quien, al igual que la crónica, deambula entre el mito y la realidad.

Este libro resume las principales pasiones de Julio: la crónica y su propia obsesión. Es imposible leer el texto sin imaginar que cada palabra debió cambiar de lugar por el rigor enfermizo (que no es lo mismo que enfermo) de su autor. Es posible imaginarlo con picota y martillos trabajando sus textos, y sobre ellos el cincel, la espátula y la lija, y cuando los párrafos de su texto están ya en condiciones de publicarse en cualquier lugar, vuelve sobre ellos como si nunca hubiera empezado su trabajo. Detrás de cada línea hay un esfuerzo descomunal por la perfección. Cada palabra es parte de la vida de los personajes que describe y construye, incluso de los más esquivos. Pero no por eso pierden frescura, naturalidad y estilo. Son pequeños trozos de talento.

Es por eso que Villanueva Chang rehúye los deadlines y es por eso que, una vez que abandonó la redacción de El Comercio de Lima, nunca más volvió. En Etiqueta negra armaría un mundo perfecto: la crónica y el tiempo para construirlas, aunque fueran prestadas. Así nacieron cada uno de los seis perfiles de Elogios criminales. “Al leerlos uno se percata de que todas las figuras públicas elegidas por Chang son gente más bien como él mismo: perfeccionistas obsesivos”, dice Jon Lee Anderson en el prólogo del libro.

Las crónicas pedidas, las publicadas y las escritas permiten que Villanueva hoy recorra el mundo, como representante de los últimos cronistas americanos. Incluso a pesar de que su producción personal es tan escasa que Elogios criminales no podría tener un segundo tomo recopilatorio. Porque es así: este libro no es una novedad. Julio Villanueva lo edita y reedita cada cierto tiempo y siempre está la expectativa de que un nuevo perfil se asome en la edición.

“En qué medida es posible decir que conoces a alguien”, se pregunta Villanueva en el libro. Y lo hace porque tiene la respuesta. Cada uno de los seis perfiles es un mundo con protagonistas que se salen de lo común, con secretos públicos y por quienes el autor tiene “especial admiración”. Es la mirada de militante de la crónica a pesar de que éstas, las de Julio Villanueva, ya comienzan a acabarse. En todo caso, y como todo anacronismo, su sentencia de muerte nunca probablemente se cumplirá.

Julio Villanueva Chang.Elogios criminales, Mondadori, 2008, 227 páginas

Como si fuera una película de Tarantino: tres hombres y una mujer se bajan del auto, caminan hacia la panadería y la rocían con bencina mientras la mujer le dispara 48 balas al dueño del lugar. Luego alguien prende un fósforo, la panadería comienza a incendiarse y ellos regresan al auto, para desaparecer de ese pequeño pueblo mexicano, entre ladridos de perros.

Lo que viene después es una serie de malentendidos, de mujeres muertas, de burdeles, de fiestas y de corrupción. Lo que viene no es, precisamente, una película de Tarantino, pero sin duda lo parece, a pesar de que esto ocurra en México, en los años 60, y que sea una novela de Jorge Ibargüengoitia, uno de los narradores mexicanos más notables del siglo veinte que, inexplicablemente, aún no tenemos la posibilidad de leer completamente por estos lados.

La novela se llama Las muertas y está inspirada en el caso de “las Poquianchis”, unas hermanas que mantenían una red de prostitución, que manejaban una serie de prostíbulos en distintos pueblos mexicanos y que mantenían un cementerio clandestino, donde enterraron a más de 80 cadáveres entre prostitutas, clientes y fetos. Las hermanas fueron sentenciadas a 40 años de cárcel, siendo uno de los casos más bullados en la historia criminal mexicana.

Años después, en 1977, Jorge Ibargüengoitia reescribiría esta historia real, agregando datos imaginarios, investigando los hechos reales, mezclando toda esta información y despachándose una novela que podría parecer un policial, pero que, gracias a una serie de juegos estructurales, finalmente termina siendo una novela sobre México, tal como lo es, por ejemplo, Pedro Páramo.

En Las muertas, Ibargüengoitia cuenta la historia de las hermanas Baladro a partir de diversas voces, informes judiciales, entrevistas, monólogos que van dando cuenta de cómo una historia que comienza bien va deteriorándose hasta que todo termina mal.

Con una prosa seca, casi de informe judicial, pero que no deja la ironía en ningún momento, Ibargüengoitia nos va relatando cómo explota toda esta historia de prostitutas muertas, a partir de la confesión de Simón Corona, el panadero que sobrevivió a los 48 balazos que le disparó una de las hermanas Baladro, Serafina, mujer despechada que quería vengarse de él.

Este hecho desencadena la investigación que terminará con las hermanas Baladro en la cárcel, pero antes el narrador mexicano hará un recorrido por los burdeles de las hermanas, sus integrantes, la forma en que las jóvenes llegaban a convertirse en prostitutas, los clientes y cómo las autoridades recibían dinero para no intervenir con este negocio. De hecho, es en la figura del capitán Bedoya, enamorado de Serafina Baladro y hombre que ayuda a las hermanas a concretar sus proyectos, que Ibargüengoitia logra reflejar todo el entramado de la corrupción.

En este sentido, por ejemplo, la figura de Bedoya no existió en el caso real de “las Poquianchis”, pero es fundamental para entender por qué un negocio basado en una red de prostitución podía concretarse en pueblos donde todos se conocían, sin que ninguna autoridad hiciera algo al respecto.

Ibargüengoitia altera la realidad, consiguiendo que Las muertas no sea, simplemente, la crónica de un caso policial. Al contrario, el mexicano entiende que un caso como éste habla sobre lo que significa México, entendiendo que muchas veces las mentiras son el camino para llegar a la verdad. Porque Ibargüengoitia se inspira en este hecho, pero lo modifica, lo lee desde otra óptica, mostrando, por ejemplo, a unas hermanas Baladro completamente humanas, enamoradizas, a ratos frágiles, y no como esas mujeres terribles que aparecieron en los periódicos mexicanos de la época.

En este sentido, claramente el mexicano se adelantó a muchos de los escritores que hoy han visto que en la mezcla entre la ficción y la no ficción hay un camino que debe y puede recorrer la narrativa actual latinoamericana. Porque, en el fondo, Ibargüengoitia está más cerca de una narrativa deudora de las técnicas cinematográficas que prima en la actualidad, que de la narrativa latinoamericana de los años 70, ésa que bebía, sin ninguna vergüenza, de todo lo que estaba dando el boom latinoamericano, sin cuestionar nada, sin aportar nada.

Jorge Ibargüengoitia. Las muertas, RBA libros, 2009

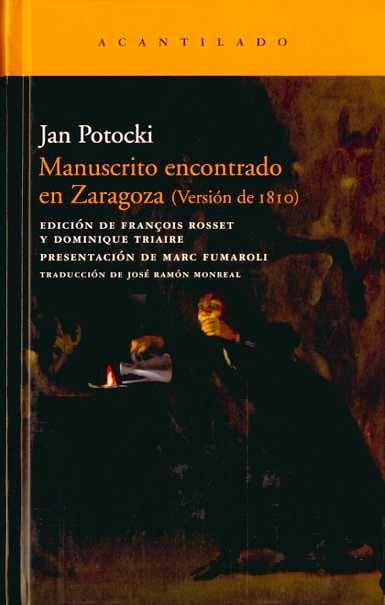

La historia de este libro monumental por su extensión y por la resonancia que ha alcanzado entre los lectores es casi tan intrincada como su trama. El conde polaco Jan Potocki emprendió varias versiones de una obra inagotable. Los primeros esbozos datan de 1794; la primera versión (y la base de tantas ediciones posteriores, así como de la extraordinaria película que Wojciech Has filmó en 1965) data de 1805; y la última, hasta ahora desconocida, de 1810. Pero no solo eso; aunque habían aparecido en francés largos fragmentos de este último manuscrito, la versión de la novela tal como hasta hace poco se la conocía proviene de la traducción al polaco que hizo Edmond Chojecki en 1847, sobre la base del manuscrito de 1805, versión que Potocki nunca concluyó, así que su traductor recurrió a lo que disponía de la de 1810 para completarla. Ha sido objeto de sonados plagios parciales. Entró a la historia como una narración fantástica y se la cita como uno de los antecedentes más importantes del género. Pero, gracias al infatigable trabajo de los investigadores franceses François Rosset y Dominique Triare, ha salido finalmente a la luz la novela tal como Potocki quiso darla a conocer; o, al menos, tal como él mismo la editó y completó, con acentuaciones y cambios muy marcados respecto de la primera y más conocida versión, que ha tenido también excelentes ediciones recientes en español, como las de Valdemar y Pretextos, esta última traducida por César Aira.

Potocki, para los estándares de su tiempo y también para los nuestros, fue un gran viajero, de aquellos que no se limitan a contemplar el paisaje sino que intentan conocer y comprender las culturas que se les abalanzan desde la arquitectura, los usos culinarios, la mitología, la organización social, la historia y la literatura. Escribió grandes y notables obras en esta línea que hoy llamaríamos antropológica, como Viaje a Turquía y Egipto, de 1787, y su primer libro, sobre la base de las extensas cartas que le envió a su madre durante el viaje realizado en 1784. A lo largo de su vida recorrió casi toda Europa y las regiones al sur del imperio ruso, por entonces casi totalmente desconocidas, y de la mayor parte de esos viajes dejó un registro que aún hoy se puede consultar con provecho. Pero un par de viajes, a España y Marruecos en el caluroso verano de 1791, dejaron una huella más profunda que la crónica que publicó al año siguiente, referida solo a la experiencia africana, Viaje por el imperio de Marruecos realizado en 1791. Solo podemos especular desde la distancia, pero es indudable que la cultura española, aún traspasada por la riquísima herencia de los árabes que ocuparon buena parte de la península ibérica hasta fines del siglo XV, y el contacto directo con los pueblos del Magreb, dejaron en Potocki una huella tan profunda que renunció a dar cuenta de ella por la vía del ensayo y escogió el territorio más flexible de la novela, cuya escritura se prolongó por más de 15 años. Aunque en ese mismo lapso Potocki se dedicó intensamente a la política, viajó y escribió otros libros, elManuscrito… fue el recipiente de una mirada más asombrada y lúdica frente al entrelazamiento de culturas y religiones que descubrió en sus viajes. Tocado siempre por la necesidad de realizar grandes síntesis y proponer explicaciones globales, acá, en este libro, revisado una y otra vez, con historias que desaparecen en una versión y alcanzan una nueva dimensión en la siguiente, Potocki se permitió la libertad de la parodia, la paradoja, el juego. Un auténtico cajón de sastre, se diría, o una colección de cajas chinas donde una historia esconde otra, y ésta, otra más, y así sucesivamente, hasta lograr una obra prodigiosa que no se agota, ni mucho menos, en lo fantástico. Que esté plagada de errores geográficos e imprecisiones históricas, todas señaladas en el voluminoso aparato de notas que va al final de la edición, no hace más que devolver la vista a lo principal: Potocki estaba re-creando un mundo, no describiéndolo, y da con un paisaje donde se cruzan la magia, los espíritus, la razón, la religión, la política y la filosofía en historias breves y aparentemente desgajadas que tienen, no obstante, un designio claro, un plan ordenador que solo se advierte tras muchas páginas de lectura.

Los editores franceses resaltan la paradoja de que una obra tan importante para la literatura universal no sea, en realidad, la novela que escribió Potocki, mediada, como está, por los parches, adiciones y reordenamiento del material que hizo Chojecki; ante ese peso cultural, esta nueva versión, más fiel al designio del autor, tendrá un destino incierto.

Jan Potocki. Manuscrito encontrado en Zaragoza (versión de 1810), El Acantilado, 2009, 795 páginas

Hizo estudios de filosofía y literatura. Es escritor de discursos presidenciales y fue durante dieciocho años el crítico de la revista Sábado de El Mercurio.