Cuando me pidieron presentar a Mario Montalbetti en esta cátedra acepté sin pensarlo aún cuando la timidez me amenazaba con su abrazo de oso. Inmediatamente sentí calor o como si me hubiera picado una abeja. No supe cómo, ni qué decir sobre el poeta, si hacerlo con un tono especial, ni mucho menos estar a la altura. Más adelante confirmaría con vértigo eso de estar a la altura. Montalbetti tiene una legión de admiradores en Chile, se dividen en tres. Unos partidarios de su poesía, otros de sus ensayos y un tercer grupo que abarca a todos los anteriores que se rinden ante su honestidad intelectual. Le pregunté a google algunos datos duros de su biografía. Hasta ahora solo tenía contacto con su poesía, con un solo poema en particular que me había volado la cabeza hace unos años. Mientras buscaba el año de nacimiento de Montalbetti, si había estudiado alguna carrera universitaria y a qué se dedicaba en la actualidad, intentaba recordar con exactitud las palabras de ese poema. Nació en Callao, Perú, un 13 de febrero de 1953 (¿acuario?) y en su nombre hay varias emes: Mario Manuel Montalbetti. Primero estudió Literatura y luego Lingüística en el MIT de Massachusetts (siguen las emes), en la actualidad es profesor de la Universidad Católica de Lima. Ahora recuerdo. Buscaba estos datos mientras viajaba lejos con la pantalla entre las piernas. Me acordé de la primera vez que estuvimos juntos, él y yo. Fue hace años, yo estudiaba en esta misma escuela, intentando juntar algunas palabras para algunas personas, cuando me descubrí totalmente enmudecida frente a un verso que me mantuvo insomne por varias noches. Este era el verso: Un ave. Un mar. Un video al límite, cinco segundos de horizonte y a ver qué haces. Nada pude hacer entonces más que perderme en aquella provocación, a ver qué haces se repetía una y otra vez en la nublada fosforescencia de mi pieza de estudiante; ese verso, cuan submarino de guerra, me expuso por vez primera al vértigo del abismo, una zona abisal desde donde se disparan las mismas viejas palabras que venimos usando hace tiempo, pero que al juntarlas, ninguna de ellas contendría segundos ni horizontes, aún cuando estuvieran ahí. Así nos conocimos con Mario y así me gustaría presentárselos.

Tiene varios libros publicados principalmente de poesía y ensayo. A Chile llegó en antologías de poesía peruana primero y luego gracias al buen ojo de editoriales independientes. Solo dos ilustres ejemplos entre muchos son los poemarios Fin desierto y otros poemas, publicado en Lima por Studio A Editores en 1995 y luego en 2018, en Valdivia, reeditado por Komorebi Ediciones a cargo de dos exestudiantes de esta escuela. También está Simio meditando (ante una lata oxidada de aceite de oliva), publicado en México por Mangos de Hacha y en Santiago por Cástor y Pólux en 2016.

En sus poemas se le escucha reflexionar como si los versos fueran destellos de ideas para un ensayo. En sus ensayos despliega una reflexión ágil como si la idea fluyera desde uno a otro verso. Montalbetti mezcla los géneros o hace un juego de espejos entre ellos, porque el poema es una actividad crítica, una reflexión sobre una obra creada por medio del lenguaje y este como una promesa, de ahí sus Cajas. Este es el título de otro libro suyo publicado por la Universidad Católica del Perú en 2012. Lo destaco porque muestra claramente como Montalbetti juega con la frontera del ensayo, el poema y el objeto. El editor de Cajas se refiere al libro como un artefacto, una palabra con la cual en Chile tenemos cierta familiaridad parriana. En el caso de Montalbetti se trata de una exploración por medio del lenguaje de la dimensión espacial de todo objeto de arte. Es más bien una forma de interrogar al objeto desde la filosofía o de hacer una travesía espacial desde un cuerpo de conocimiento llamado semiótica. Esto puede sonar complicado y pretensioso, pero no lo es. Al leer a Montalbetti uno se da cuenta de inmediato que se trata de una continuidad. Cajas es una búsqueda en el campo del sentido, en la poesía y el discurso. El origen de esa reflexión fija el punto de partida en la pérdida original, ahí, donde el lenguaje se construye a partir de una fisura que apenas bordea su intención de nombrar. Como la cáscara que contiene a una fruta madura. El objeto de la promesa que se formula en el lenguaje. Es inútil explicar a Montalbetti si tenemos acceso a sus poemas y hoy, además, acceso al mismo autor. Les pido que escuchen el inicio de este poema:

Objeto y fin del poema

Es de noche y tiene que aterrizar antes de que se acabe el combustible. Así terminan todos sus poemas, tratando de explicar con un lenguaje público un sentimiento privado Su ambición es el lenguaje del piloto hablándole a los pasajeros en medio de una situación desesperada: parte engaño, parte esperanza, parte verdad.

La reflexión sobre la arquitectura del poema lleva al cuestionamiento de las posibilidades sugeridas en su naturaleza y que se revelan como los límites de un imposible. Algo incompleto, en proceso y cambiante, tal como se abren las mañanas y a ver qué haces . Ya me callo, el oso de la timidez se acerca. Dejo ante ustedes a Mario Montalbetti, el poeta que se fue de lengua.

En el año 2006, el arquitecto japonés Junya Ishigami diseñó y construyó una mesa singular, una mesa cuya singularidad rebasa los límites de la arquitectura para examinar los bordes del lenguaje en un sentido que es paralelo a la idea del poema.

Primero la mesa.

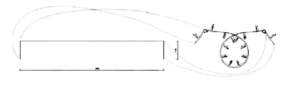

Sus dimensiones son un dato inicial.

La mesa mide 9.5 metros de largo, 2.6 metros de ancho y 1.1 metros de alto.

(Para que se den una idea, 9.5 metros es ± dos metros más que un arco de fútbol.) Es una mesa larga.

Más datos: la tapa de la mesa es una sola plancha de aluminio de apenas 3 milímetros de grosor.

La plancha de aluminio pesa 700 kilos.

No es difícil inferir que si uno construye sin más una mesa con esas características, la tapa de la mesa colapsaría por efecto de la fuerza de gravedad.

¿Cómo hacer entonces para construirla?

Para que la tapa de la mesa se mantenga plana y recta y no colapse es necesario curvar la plancha de aluminio en la dirección opuesta para contrarrestar la fuerza de gravedad.

Pero Ishigami añadió una consideración más: agregaría una serie de objetos (frutas, vasijas, cestas de panes, platos, flores,…) que distribuiría sobre la superficie de la mesa—y cuyo peso sería también un factor para lograr la planitud final. Ishigami hizo los cálculos necesarios y descubrió que debía hacerle un rulo a la plancha de aluminio de una vez y media.

Todo esto (el rulo de la plancha más los objetos) garantizaría que la superficie de la mesa fuera perfectamente plana y horizontal. Este es su diagrama,

El resultado final, una vez construida la mesa, es el siguiente:

Un último dato: el equilibrio resultante de la torsión de la plancha de aluminio más los objetos colocados sobre ella es tan precario que si uno roza su superficie apenas con la yema de un dedo la plancha comienza a ondular como si fuese una masa de agua.

Ahora podemos preguntarnos:

¿Qué fue lo que hizo Ishigami?

¿Una mesa?

¿Es una mesa?

Un comentarista ha escrito que se trata de una mesa “imposiblemente delgada” 1. Pero ¿qué explica el adverbio aquí?

¿Es una mesa tan delgada que ya no es una mesa?

¿Se trata entonces de una mesa imposible; de una mesa que ya no es una mesa?

Y ¿en qué sentido puede ya no ser una mesa?

La primera definición de ‘mesa’ del Diccionario de la Lengua Española (el proverbial diccionario de la RAE) es la siguiente:

La mesa de Ishigami atenta contra la definición de la RAE en dos aspectos:

(a) en que el “tablero horizontal liso” existe solamente si la mesa no se toca; y (b) en que ninguno de los usos señalados (incluyendo los encerrados en el misterioso “etc.” con el que concluye la definición) es posible.

En efecto, la mesa de Ishigami es una mesa sin usos posibles.

No sirve como mesa:

no se le pueden poner (más) cosas encima,

no se puede apoyar uno en ella para escribir,

comer,…

no se puede hacer nada con ella,

salvo…

… declararla, con mayor o menor riesgo, lingüísticamente, una “mesa”.

En este sentido, es y no es una mesa.

Podría tratarse de un trampantojo (trompe l’oeil): la ilusión de que hay una mesa ahí donde no hay una mesa.

Pero hay una mesa.

La mesa de Ishigami es una mesa en el mismo sentido en el que la pipa de Magritte no es una pipa.

Ishigami pudo haber escrito en algún lugar de su superficie:

esto no es una mesa.

No es una mesa, muy bien, pero tampoco es otra cosa: es una mesa.

Es conveniente remarcar que la cuestión es lingüística, no ontológica. Porque, ontológicamente, el objeto construido por Ishigami es lo que es y nada más.

Pero cuando el lenguaje trata con objetos que son lo que son y nada más

(es decir, cuando el lenguaje trata con cualquier objeto del mundo, natural o construido—perros o mesas),

entonces el lenguaje entiende perfectamente bien que sus palabras,

los pequeños artefactos morfológicos con los

que se conecta

con las cosas en el mundo,

no son, a su vez, cosas en el mundo.

Las palabras no son cosas.

Si las palabras fueran cosas serían lo que son y nada más.

Si las palabras fueran cosas no podrían designar otras cosas.

Las palabras, por lo tanto,

se diferencian de las cosas en el mundo

en que no son lo que son y nada más.

Son algo más.

Para efectuar este truco, el lenguaje le agrega algo a las palabras. Le agrega algo

para que no sean (meras) cosas en el mundo,

para que no sean meros sonidos,

para que no sean solamente lo que son.

La palabra “mesa” (por ejemplo, pero como cualquier otra palabra) tiene un agregado

que le permite no ser solamente lo que es, y, por lo tanto,

que le permite designar a la cosa mesa.

Ese agregado, aquello que convierte a la palabra “mesa” en una no-cosa que le permite designar cosas

se denomina “significado”.

El significado hace que la palabra no sea una cosa.

El precio del truco es evidente:

si algo tiene significado, deja de ser solamente

lo que es

para ser algo más.

Y esto porque su ser no se agota en sí mismo sino en un salir, fuera de sí,

para completarse en algo distinto de sí mismo.

Esto no es negatividad saussureana (“ser lo que

los otros no son”)

sino, más bien, una afrenta al Principio de No

Contradicción aristotélico (“no (p & no-p)”).

Las cosas no tienen significado.

Las cosas son lo que son y nada más.

El significado, sin embargo, produce una ilusión, y por eso la idea de que

se trata de un trampantojo no es tan descabellada.

El significado produce la ilusión de que las palabras

no son (solamente) lo que son,

sino que, al mismo tiempo,

son algo más.

Son signos (o índices, o señales,…).

Por ello, las palabras no se agotan en sí mismas sino que deben ir más allá de sí mismas,

deben indicar, señalar, designar,…

para completarse

en algo distinto de sí mismas.

Sin dicha compleción (aún si es imaginaria,

como en el caso de un unicornio)

las palabras no son sino cosas.

El problema con esta ilusión fundamental es que, a veces,

aplicamos el mismo truco a las cosas en el mundo;

es decir, le agregamos significado a las cosas,

(a las mesas, a los perros, a los ríos…),

de tal forma que ahora las cosas mismas parecen ser más de lo que son.

Como si dijéramos que una mesa es una mesa y

nada más, pero además…

es algo más.

Las palabras contagian de significado a las cosas.

Pero hay un dato más cuya perversidad debe subrayarse:

el verdadero imperialismo del lenguaje

(o tal vez, de la lingüística)

consiste en afirmar

que si algo no tiene significado no es lenguaje.

Esto es lo que se denomina la c l a u s u r a s e m á n t i c a del lenguaje.

El lenguaje está cerrado por el significado:

si algo lo tiene, es parte del lenguaje,

si no lo tiene, queda fuera.

De la inversión de esta clausura se sigue la promiscuidad lingüística que vivimos hoy: la necesidad de que todo sea lenguaje: los sueños, los colores, el fútbol, las flores,…; porque sólo así podemos decir que el mundo allá fuera tiene significado.

Como ha escrito H. Müller, es sólo en occidente que “no podemos soportar lo que carece de significado” .2

La popularidad de la clausura semántica se debe a su vez a dos asunciones,

(a) a la idea atávica de que el lenguaje debe estar al servicio de la comunicación; y (b) a una consecuencia inmediata de la idea anterior, a saber, la suposición de que el lenguaje no es otra cosa que un conjunto de palabras que refieren (o no) a objetos “allá afuera”.

El problema con estas dos asunciones es que son falsas.

Peor aún, el problema con esas dos asunciones es que presuponen, a su vez, que el lenguaje tomado como un todo, ¡tiene significado! En otras palabras, asumida la clausura semántica, todo aquello que se aparta de la esencia del lenguaje (“significar” como dice Benveniste) o de su uso fundamental (“comunicar”) no es parte del lenguaje.

La clausura semántica establece entonces que, por un lado,

no todo es lenguaje

(tal como lo adivinó Aristóteles hace 2300 años:

es posible

usar lenguaje y no decir nada)

y, por el otro, que

el lenguaje no es todo

(No todo es significable.)

Lo que quiero plantear en lo que sigue, con la ayuda de la mesa de Ishigami, es que el poema es, exactamente, la crítica de las dos asunciones falsas que acabo de señalar. Y que el poema tiene sus propias “mesas de Ishigami”, con la misma radicalidad de construcción y con los mismos efectos estéticos. En particular, hablaré de un poema en especial porque creo que encarna todas las manifestaciones de la mesa y más.

Repasemos antes de continuar.

Tres son las líneas de conversación que la mesa de Ishigami le propone al poema,

Es decir: la posibilidad de la contradicción, la de ser y no ser una mesa.

Porque es claro que, ante la mesa de Ishigami, estamos ante un objeto cuya ‘belleza’ se esconde en sus efectos. La pregunta ¿cómo es posible la mesa? viene seguida inmediatamente de otra: ¿cómo es imposible la mesa? Es decir, a su mera posibilidad debemos sumarle la sucesión de imposibilidades que exhibe: su grosor imposible, su horizontalidad imposible y su inutilidad imposible.

Quiero enfocarme en lo que sigue en este tercer punto,

en la mesa y su relación con los objetos colocados sobre ella.

Recordemos que los objetos distribuidos sobre la mesa

son una función de la planitud de la misma, de

su horizontalidad;

son parte del cálculo estructural:

están ahí para que la mesa no colapse.

Podemos afirmar entonces que

sin esos objetos no hay mesa

pero, al mismo tiempo,

sin mesa no hay dichos objetos

(no hay forma de exhibirlos).

Pero ¿se trata la mesa de una mera exhibición de objetos?

Sin duda, esa la primera impresión:

se trata de una mesa con objetos encima

—y nuestra atención se vuelve inmediatamente hacia los objetos,

para examinarlos, nombrarlos, catalogarlos,…

dejando de lado la mesa misma.

En efecto, probablemente haríamos una lista de

dichos objetos,

“flor, pan, plato, vasija”

y nos deleitaríamos con la seguridad que ofrece

la clausura semántica.

Pero, uno podría preguntarse: ¿tuvieron que ser esos precisos objetos?

En realidad no, pudieron haber sido otros.

En lugar de panes, pescados; en lugar de platos, ceniceros.

Los objetos son más bien ordinarios.

¿Entonces?

A continuación uno se acerca y toca uno de los

objetos

o roza apenas la superficie de la mesa

y toda la mesa entra en movimiento

y comienza a ondular como

olas sobre un lago apenas tocado por una brisa leve.

Y entonces nuestra atención se aleja de los objetos

y se concentra en la mesa misma.

Y nuevamente preguntamos: ¿es una mesa?

Si uno considera que la mesa es solamente el soporte para exhibir un cierto conjunto de objetos

entonces la mesa, en efecto, colapsaría —pero no gracias a la fuerza de gravedad— sino gracias a la clausura semántica.

Si sólo nos fijamos es en los objetos entonces nos limitamos a catalogarlos, a ponerles nombres (pan-pan, flor-flor, etc.), nos limitamos a reconocerlos y

comenzamos a armar alguna narrativa que los conecte.

Por ejemplo, la mesa está servida, se va a comer, la flor es bella, los tenedores son de plata…

Y a esto es precisamente a lo que nos conduce la clausura semántica.

Al significado de las palabras con las que reconocemos los objetos y al uso de la mesa (sirve para comer).

Es decir, a la exhibición de objetos que se

comportan bien, educadamente:

objetos que no se agotan en sí mismos

sino que designan cosas en el mundo.

Pero todo eso colapsa una vez que nos enfrentamos

con la mesa misma,

una vez que la tocamos.

Todo colapsa porque todo se desfasa:

se pierde el delicado equilibrio y nuestra atención

se coloca ahora

en la mesa, en el soporte y ya no en los objetos.

Ya no importa si la palabra “pan” designaba un

cierto objeto sobre la mesa.

Ahora reconocemos (como reconoció Platón en

su Carta VII)

que “los nombres no son estables”

o, que tienen toda la estabilidad de la mesa sobre

la que están servidos.

Un poema es algo muy similar.

Hay un tipo de poema que se contenta con

exhibir,

con poner palabras sobre la mesa;

que se contenta con que las palabras signifiquen, comuniquen,…

sobre una mesa más bien ordinaria y común,

de tal forma que la mesa misma hasta puede ignorarse.

Y hay otro tipo de poema que no se contenta

con exhibir,

o más bien, que se interesa en la relación entre

la mesa

y los objetos sobre ella.

Hay poemas que se interesan en el espacio

sobre el cual se colocan las palabras.

Y las palabras se vuelven parte del cálculo que

permite que el poema

adquiera un equilibrio precario

de tal forma que cuando se lee

(cuando se toca, cuando apenas una leve brisa

lo acaricia momentáneamente)

todo el poema entra en movimiento

y es ahora el movimiento en lo que nos fijamos

y no en las palabras que se habían colocado

sobre su superficie.

Quiero mostrarles ahora un poema

en el que todo esto ocurre de una manera

extraordinariamente radical.

Es un poema muy extraño de César Vallejo

y pertenece a esa gran cosecha de poemas que

Vallejo escribió

en París en setiembre de 1937, medio año antes de morir.

La paz, la abispa, el taco, las vertientes,

el muerto, los decílitros, el búho,

los lugares, la tiña, los sarcófagos, el vaso, las

morenas,

el desconocimiento, la olla, el monaguillo,

las gotas, el olvido,

la potestad, los primos, los arcángeles, la aguja,

los párrocos, el ébano, el desaire,

la parte, el tipo, el estupor, el alma…

Dúctil, azafranado, externo, nítido,

portátil, viejo, trece, ensangrentado,

fotografiadas, listas, tumefactas,

conexas, largas, encintadas, pérfidas…

Ardiendo, comparando,

viviendo, enfureciéndose,

golpeando, analizando, oyendo, estremeciéndose,

muriendo, sosteniéndose, situándose, llorando…

Después, éstos, aquí, después, encima,

quizá, mientras, detrás, tanto, tan nunca,

debajo, acaso, lejos,

siempre, aquello, mañana, cuánto,

¡cuánto!…

Lo horrible, lo suntuario, lo lentísimo,

lo augusto, lo infructuoso,

lo aciago, lo crispante, lo mojado, lo fatal,

lo todo, lo purísimo, lo lóbrego,

lo acerbo, lo satánico, lo táctil, lo profundo…

El poema suele ser calificado por la crítica de

“experimental”,

que es el adjetivo respetuoso con el que la crítica

califica algo

cuando venera al autor, pero no entiende muy

bien qué es lo que está pasando.

Y, sin embargo, ahí está.

Vallejo ha construido una “mesa de Ishigami”.

La mesa sobre la que ha colocado sus objetos,

sus palabras,

es “imposiblemente delgada”

—en realidad, tan delgada, que es invisible.

El poema es un poema y no es un poema.

¿Dónde está el poema?

Aparentemente, se un montón de palabras, débilmente separadas en grupos categoriales:

en la primera estrofa hay frase nominales

(sustantivos)

en la segunda adjetivos

en la tercera gerundios

en la cuarta adverbios y pronombres

en la quinta adjetivos nominalizados.

No parece un poema sino más bien el despliegue

ordenado de palabras

con las que

se podría hacer un poema.

Como si el poema no estuviera hecho, realmente.

Como si estuviera ahí en potencia pero no en acto.

El poema es y no es un poema.

Y por lo tanto, es “experimental”.

Así como la mesa de Ishigami es “experimental”.

Pero sospecho que el poema de Vallejo va mucho

más allá

y sería demasiado cómodo quedarnos con su

“experimentalidad”,

para terminar no diciendo nada.

Hay algo que es obvio que le falta al poema,

(como si se tratara del hueco lacaniano alrededor

del cual giran todos nuestros discursos)

algo que por su ausencia el poema pone en evidencia.

Y eso es: la sintaxis.

[Hay sintaxis, como cuando escribe “la paz” en

la conexión

entre el determinante y el sustantivo; y también

hay sintaxis cuando escribe “lo horrible” en la

conexión

entre el pronombre neutro y el adjetivo.

Tal vez Vallejo no se dio cuenta (!).]

Al poema le faltan las articulaciones entre las

palabras que exhibe.

Y es por eso que, aparentemente, no es un

poema.

Pero, sabemos que Vallejo es mejor poeta que

nosotros lectores.

Vallejo escondió el poema disfrazándolo de

no-poema.

El espacio poético sobre el que Vallejo colocó

las palabras

es “imposiblemente delgado”, como la mesa de

Ishigami;

es tan delgado que resulta invisible

y en eso radica el magnífico logro que coloca ante nuestros ojos.

No son las palabras

(así como no son los objetos de la mesa de

Ishigami)

lo que resulta importante aquí.

Pudieron ser otras

(lo digo con irreverencia, admito):

en lugar de “la paz, la avispa”

pudo haber escrito “la guerra, la abeja”.

Pero, no realmente; no pudo haberlo hecho.

Pero no porque el significado de “paz” sea importante

y antitético al de “guerra”

sino porque “paz” es parte del cálculo poético

que permite que el poema mantenga el equilibrio necesario

para sostenerse.

Me explico.

Lo que no se ve a simple vista es el espacio sobre el cual

Vallejo ha construido el poema.

Es cierto, falta la sintaxis, las articulaciones…

pero Vallejo hace que dicha ausencia no sea

absoluta

y tenga una cierta densidad,

la densidad suficiente

(diríamos, el “grosor” suficiente)

como para que la invisibilidad de la mesa se

vuelva, después de todo, visible.

Y es esto:

el poema está construido en base a una

conversación

entre dos tipos de versos, endecasílabos (11) y

heptasílabos (7).

Por ejemplo, los dos primeros versos son endecasílabos impecables:

la paz, la avispa, el taco, las vertientes, = 11

el muerto, los decílitros, el búho, = 11

Y toda la segunda estrofa son endecasílabos igualmente perfectos.

Dúctil, azafranado, externo, nítido,

portátil, viejo, trece, ensangrentado,

fotografiadas, listas, tumefactas,

conexas, largas, encintadas, pérfidas…

Pero Vallejo incluye heptasílabos en la conversación.

Por ejemplo, la tercera estrofa de gerundios.

Por supuesto, eso nos obliga a desdoblar el tercer y cuarto versos

en dos períodos de siete,

golpeando, analizando (= 7) // oyendo, estremeciéndose (= 7)

Similares correcciones y cortes se aplican a todo lo largo del poema.

Por ejemplo,

los lugares, la tiña, los sarcófagos, (7) // el

vaso, las morenas, (11)

pero siempre manteniendo viva la conversación entre lo que la retórica denomina Arte Mayor y Arte Menor.

Esta conversación es la que teje la mesa sobre la que yacen las palabras.

Todos son versos de 11 o versos desdoblados en dos períodos de 7.

Hay un solo punto en el que hay un objeto (una palabra)

que no es asimilable a todo este sistema de 11 y 7.

En el sexto verso de la primera estrofa, la escansión nos ofrece

la potestad, los primos, los arcángeles (= 11)

// la aguja (= 3)

“La aguja” no es asimilable (ni al verso anterior ni al siguiente).

Este es el único punto del poema en el que un

objeto se distingue del resto

y, justamente por ello, merece nuestra atención;

el único “objeto sobre la mesa” que es verdaderamente distinto.

¿Por qué se rompe el sistema aquí,

por qué se rompe el equilibrio de 11 y 7?

Esta es mi sugerencia aventurada:

la aguja es aquello que sirve para coser e hilvanar. Y lo que cose e hilvana las palabras del poema

no es otra cosa que la sintaxis.

Que, justamente, es lo que falta en todo el poema.

La aguja es el emblema de lo que falta en el poema.

Noten que al sugerir esto, hemos hecho una

concesión a la clausura semántica.

Hemos hecho significar a un término.

Pero lo hemos hecho de esta forma:

la aguja es el punto en el que la significación

retorna

a lo que no tiene significado,

que es al espacio sobre el que el poema descansa,

la sintaxis,

espacio sintáctico,

(la mesa).

Espacio sintáctico que, como hemos visto,

está armado en base a escansiones regulares de

11 y 7.

Esa conversación entre 11 y 7

es la conversación entre Arte Mayor y Arte

Menor.

Entre mayor y menor.

Entre opuestos.

Nosotros diríamos:

entre lo que significa y lo que no significa.

Pero ese es precisamente el borde

en el que el poema ejecuta su crítica y ruptura de la clausura semántica.

Ese es el borde en el que el poema opera,

al menos, en el que cierto tipo de poema opera.

Como dijo Vallejo en otro poema de 1937:

[Hay que tener]

Confianza […]

en la escalera, nunca en el peldaño

____________________________

1 F. Lucarelli, “The Limits of Rationality: Impossibly Thin Table by Junya Ishigami (2006)” en SOCKS <http://socks-studio. com/2016/07/07/the-limits-of-rationality-impossibly-thin-table-byjunya-ishigami-2006/>, Julio 7, 2016.

2 H. Müller, El rey se inclina y mata, Siruela, Madrid 2001, p. 18