Nadie puede ser sindicado de original por señalar que el mundo ha ido hacia Orwell. En la tranquila Oxfordshire, residuo de un pasado que se aleja de los británicos, la tumba del autor recibe cerdos y ediciones de 1984 en mandarín para recordar que hemos arribado a su visión del futuro.

Encontrar la tumba no requiere dificultad alguna. Las palabras escritas son las mínimas: Aquí yace Eric Arthur Blair. Nacido el 25 de junio de 1903. Muerto el 21 de junio de 1950. Nada la separa del resto de las sepulturas cubiertas de césped verde furioso en la Iglesia de Todos los Santos en Sutton Courtenay, una aldea de dos mil habitantes en Oxfordshire. Como en las demás, pequeños rosales han brotado hasta describir sus figuras en vertical.

Las pistas para no dejar dudas de que esta es la tumba de George Orwell, el célebre autor de Rebelión en la granja y 1984, provienen del templo que alberga el pequeño cementerio. En la iglesia se puede leer un artículo transcrito del Daily Telegraph, plastificado y pegado a una pared con corchetes, un pedazo de teja de la casa en que Orwell pasó sus últimos días en la isla de Jura, un único folleto de la Orwell Society, una pequeña placa de metal en la entrada. Y no demasiado más. Los pocos visitantes a esa hora parecen mucho más interesados en la arquitectura del templo y en un mapa que explica cuáles partes datan de los siglos xii al xvi o bien del período “tardío y moderno”, nombre que reciben aquí los últimos cuatrocientos años.

En el solitario folleto se explica que en su testamento, escrito ocho días antes de perder la vida, Orwell dejó instrucciones para que la lápida evitara palabras innecesarias. Precavido, también agregó que “en caso de que surgiera alguna sugerencia” no se celebrara ningún responso ni se escribiera nada sobre él. Sus seres queridos, como suele suceder, no le hicieron ningún caso. Uno de ellos, Anthony Powell, hizo notar en sus memorias que el funeral de su amigo fue uno de los pocos en su vida que lo llenó de horror. Ese día, al despedirlo, leyó en su honor un versículo del Eclesiastés: acuérdate de Él antes de que se rompa el hilo de plata y se quiebre el cuenco de oro. Antes de que se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo.

*

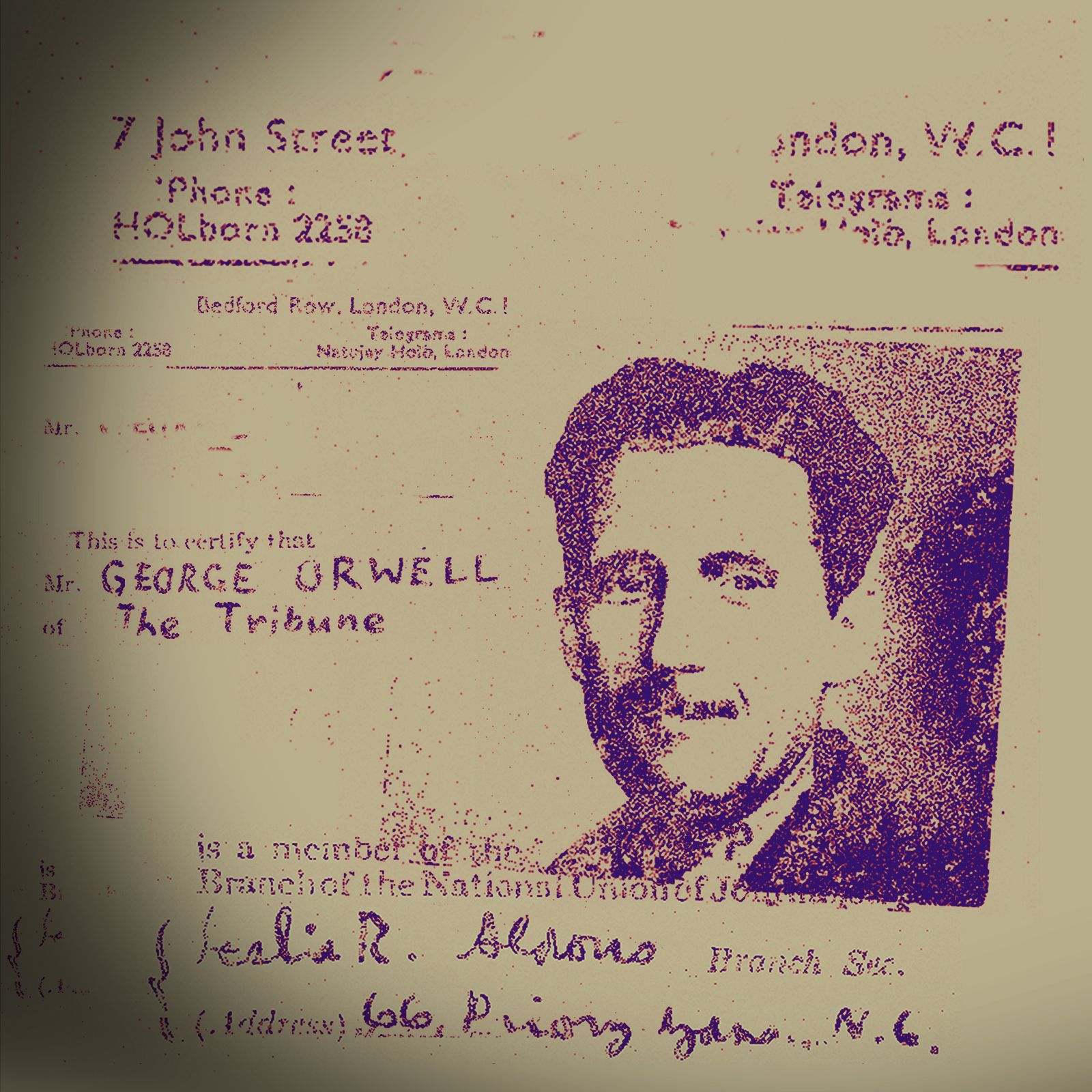

Acordarse de Orwell es un ejercicio común en los días que corren. Nacido en la India colonial a comienzos del siglo pasado, hijo de un funcionario del Departamento del Opio, Eric Blair trabajó durante cinco años para la Policía Imperial en Birmania, experiencias que alimentaron en paralelo un rechazo visceral a los regímenes autoritarios y un imperecedero sentimiento de culpa. La admiración por su nombre responde hoy a distintas razones y públicos: algunos se sienten atraídos por su visión política y otros por sus habilidades como autor de ficción o ensayista, amén de su extraordinario dominio del idioma inglés. En un texto que podría aplicarse a lo que se ha convertido él mismo, Orwell valoró a Dickens como un autor “siempre en el lado del que tiene las de perder”. Este tipo de autor, añadió, “es uno de esos escritores a los que vale la pena robar. Y lo han robado los marxistas, los católicos y, por sobre todo, los conservadores”.

La conversión de Orwell en un adjetivo es conocida para el pequeño grupo de personas que insiste en seguir las noticias de política. Si bien 1984 volvió a las listas de los libros más vendidos cuando la asesora presidencial estadounidense Kellyanne Conway habló de “hechos alternativos” en 2017, en el amanecer de la primera administración Trump, el furioso desplazamiento pendular de la política en los últimos años, con Chile como otro ejemplo manifiesto, lo ha vuelto una jerga familiar (semanas atrás, el vicepresidente estadounidense acusó a los europeos de un control “orwelliano” de la libertad de expresión; entre las réplicas, un congresista de su propio partido lo acusó de “doblepensar”). Pero la figura de Orwell ha crecido también entre el público general y solo el último año trajo una adaptación de 1984 en audiolibro con Andrew Garfield en el rol principal, un documental de Raoul Peck sobre la vida del autor y un proyecto de Zhang Wei sobre manipulación de la historia y la verdad que extiende la profecía orwelliana a la China actual.

Escrito en la parte final de su vida, 1984 quiso ser una fábula de los totalitarismos nazi y estalinista en los albores de la posguerra. En un punto clave de la novela, el protagonista nota cómo, en un mundo en que la verdad es completamente controlada y reescrita a frenética velocidad, el gobierno intenta hacer parecer que la ración de chocolate se aumentará a veinte gramos, aunque son treinta en el presente. Rechaza la evidencia de tus ojos y oídos, escribe Orwell. Esta es la orden última y más esencial. Estos ejemplos de realidad líquida, maleable, atraviesan el texto para advertir que todo puede terminar siendo reescrito, con la excepción de nuestros pocos centímetros cúbicos al interior del cráneo.

Enfermo de tuberculosis, Eric Blair se aisló en una remota granja en la isla escocesa de Jura para terminar el texto a contrarreloj. Se trasladó ahí con el único hijo que dejó, Richard, que de ese tiempo recuerda un padre amoroso, que le fabricaba juguetes de madera y hacía gala de un sentido del humor poco común. Los últimos días del autor son los primeros recuerdos del niño, y dejan imágenes similares a la tortura reflejada en el libro: “Se le caían las uñas, le salieron ampollas en los labios”. La novela 1984 se publicó en 1949, cuando el niño contaba apenas cinco años. El padre murió seis meses después, a los 46.

*

Nos presentamos en la tumba por poco más de un minuto. Alguien ha dejado entre los arbustos una flor artificial azul y un pequeño cerdo de juguete, que parece dialogar con otra figura, la de un pájaro, en delicado homenaje a Rebelión en la granja. Alguien ha depositado también un ejemplar de ese libro en mandarín, de distintiva tapa color piel.

Les comento a mis anfitriones: si esto fuera en Estados Unidos nos habrían cobrado entrada. Quizá un paquete de acceso prole en que se puede simplemente caminar por la iglesia, un plan miembro del partido con una visita guiada, una experiencia Gran Hermano para fotografiarse con la tumba. Habría una tienda de regalos con figuritas, poleras de Oceanía, imanes para el refrigerador. La respuesta es un pequeño encogimiento de hombros, una elevación tranquila de las cejas. En parte porque los anfitriones son brillantes, modestos, británicos. Pero en parte también porque la observación y su inferencia es obvia, no merecedora de una respuesta. Lo que se ve no se pregunta, diría Juan Gabriel.

Es una observación que comprendí cuando la hizo un amigo años atrás, al entrar ambos al Café La Habana, en Ciudad de México, que es el Café Quito descrito por Roberto Bolaño en Los detectives salvajes. “¿Te imaginas esta pendejada la tuvieran los gringos?”, me dijo mi amigo. “No se podría venir uno a sentar”.

Esa es la sensación que transmite ahora el templo: un lugar tan abierto que permite la ilusión de observarlo con calma.

Mis anfitriones son Ian y Nichola, que han vivido por décadas en Oxfordshire y lo hacen ahora por su cuenta, con hijos ya grandes que han migrado con sus propias familias a Canadá. Él enseña francés; ella es diseñadora gráfica. En malos tiempos me ofrecieron quedarme en su casa a cambio de nada, sin aspaviento alguno. En una conversación con Nichola he mencionado a Orwell y ella ha comentado que su tumba está solo a unos minutos en auto de su casa, en el pueblo de Wallingford, y que podemos aprovechar el buen tiempo para visitarla.

En ese breve trayecto no encontré ningún intento o señalética para anunciar la cercanía de los restos del autor. En el verano de Oxfordshire el verde es tan intenso que hace difícil querer interrumpir el silencio y hablar. La ausencia de lenguaje apenas interrumpida por pequeños letreros blancos con círculos rojos que envuelven un gran número veinte en negro, recordatorio de que hay que evitar circular a más de veinte millas por hora.

Nadie parece interesado aquí, pienso yo, en semejante velocidad. A los ojos de un visitante en la campiña inglesa todo es plácido, indiferente a los tiempos humanos.

*

Orwell murió tres semanas antes del inicio del mccarthismo en Estados Unidos, quizá el primero de una serie de eventos que abrieron acalorados debates sobre qué habría dicho el escritor británico, una duda extendida al resto de la guerra fría y la transición hacia la vida digital. El mundo actual, de todas formas, tal como ha señalado el también escritor británico John Lanchester, se parece mucho más a la distopía de Aldoux Huxley (que fue profesor de Orwell) en Un mundo feliz, escrito en 1932, que detalla una sociedad absolutamente tranquilizada por el placer y las sustancias químicas, sumida en una infantilización general facilitada por la tecnología. A diferencia de 1984, en donde se pide rechazar la evidencia de nuestros sentidos, el aturdimiento de nuestro mundo se alimenta de una oferta ilimitada de “evidencia” y “hechos”, basados en lo real o no, para cada cosa que queramos creer y para cada sentir. Así, Lanchester propone una mezcla de 1984 y Un mundo feliz para entender lo que vivimos hoy, en que la aquiescencia nunca fue tan placentera ni voluntaria. Aunque la mayoría de los estados sufre de una creciente debilidad, China es hoy el omnipresente modelo policial y todopoderoso que Orwell imaginó, y los gigantes tecnológicos, abocados al control de la información, aparecen como sus sucesores naturales.

En Las rosas de Orwell, publicado en 2021, Rebecca Solnit parte relatando cómo el autor plantó esas flores en su jardín de Hertfordshire, en 1936, y de su visita, ocho décadas después, para hablar de los brotes que ella conecta con aquellas semillas. Es un volumen altisonante, de altos y bajos marcados, pero tiene la virtud de la desacralización. Un fragmento rescata cómo, poco después de que Orwell hablara sobre sus rosas en una columna para el diario de izquierda Tribune, “una señora indignada me escribió para decir que las flores son burguesas”, lo que recuerda que dejarse en vergüenza no es solo un flagelo del presente, sino que existe desde que el mundo es mundo. Pero el libro rescata por sobre todo una sensación de placer sensual no siempre asociada con Orwell, una figura de la que perduran sus retratos del cansancio en la clase trabajadora.

Nada de esto impide el goce profundo sino lo contrario, entiende Solnit. “Sus escritos más sombríos tienen momentos de belleza; sus ensayos más líricos logran abordar las cuestiones sustantivas”.

*

El pub de Sutton Courtenay, por supuesto, se pliega con entusiasmo a la idea de comida de los ingleses, que parecen considerarla poco más que maridaje para la cerveza, y la oferta se limita a unos crisps, las papitas fritas en bolsa de toda la vida. Burlarse del elusivo encanto de la comida británica es un recurso muy básico, propio de la ausencia de imaginación, y eso es precisamente lo que voy a hacer aquí, también porque esa es la convicción de mis amigos ingleses. Pero a la vez sirve para recordar que Orwell podía ver esperanza en lugares en que es difícil encontrarla, y hasta escribió un ensayo, En defensa de la cocina inglesa, que culmina con recetas bastante útiles, incluyendo una mermelada de naranja que recomiendo para el invierno, capaz de animar incluso el blandengue y humilde amasijo que por estos lares insisten en denominar pan.

Como la iglesia, el pub silencioso parece inmóvil, incluido el curadito local que nos sonríe desde lejos. Yo le doy vueltas a una tontería que me ha hecho pensar esta viñeta: ¿cuánto es el chocolate por el que vale la pena seguir adelante? La ración mensual de 1984 está obviamente basada en la ración británica de la Segunda Guerra Mundial, que oscilaba en los 350 gramos al mes. Para efectos de este artículo he pedido fotos de dulces chilenos y he podido comprobar que un Super 8 son apenas 29 gramos y un Capri 30 gramos, y nadie que se respete a sí mismo aceptaría que hay demasiada pureza en el cacao de estas preparaciones. Ni pensar en los chocolates de diez pesos de Fruna que comprábamos de chicos, que hace poco supe que se llaman Verona.

Eso, insólitamente, es uno de mis principales recuerdos de un último viaje a Chile: que los chocolates estaban más chicos que antes. Que ahora tengo sobrinos grandes. Que me intentaron robar el celular desde una moto en movimiento en un barrio en el que viví cuatro años sin problemas, y que las cuatro personas a las que les conté me retaron a mí: cómo se te ocurre sacar el celular en la calle. Que te sirva para aprender.

No hablo de los chocolates en el pub. Le he pedido a Ian que cuente otra vez la historia de cuando tocó una vez el bajo con unos muy jóvenes integrantes de Radiohead, que por entonces se llamaban On a Friday, colegas músicos de la zona por allá por los noventa.

–No me parecieron nada del otro mundo –dice Ian.

–Por eso no trabajas en la industria musical –dice Nichola.

Hablamos de política un poco, pero nadie quiere arruinar el día. “Todos están de acuerdo en que algo grande está pasando, pero nadie sabe todavía qué es”, resume Ian antes de que cambiemos el tema. Hablamos de épocas en que tocó aprender y en las que tocaron trabajos pencas, de los tiempos malos y de los buenos, y de que ojalá uno supiera en qué tiempos se está antes de que se acaben sin mucho aviso.

Para hablar del Reino Unido, de todas formas, la palabra en que los británicos de todos los signos parecen coincidir es declive (otra profética de Orwell, que escribió que, sin el Imperio, el Gran Bretaña no sería más que “una islita fría e irrelevante, alimentada a base de arenques y papas”). Como en Chile, todos los signos están ahí. Basta con poner atención a los sonidos y las caras en la calle, a las palabras que se hablan y las que se gritan, a la violencia desnuda.

Todos los signos están ahí. Qué hacer cuando se admite que incluso estudiantes de universidades consideradas de elite ya no son capaces de leer sus libros. Cuando pensar, para la mayoría, se ha vuelto una muestra de lujo, propia de los pocos que consiguen controlar su tiempo y su dopamina. “Pocos asuntos”, dejó anotado Orwell, son “tan urgentes y desatendidos como el siguiente: qué forma daremos, tras la destrucción y las mutaciones de la vida cotidiana, a nuestro tiempo libre y las actividades culturales con que deberemos llenarlo”. En un tiempo que no atiende a esta materia “las actividades culturales, que exigen tiempo y compromiso, serían devoradas por las recreativas”.

Qué hacer cuando buena parte de los trabajadores jóvenes ha abandonado la ilusión de un hogar propio. Y qué hacer con nuestras pequeñas vidas en tiempos de guerra total. “En el infierno cartografiado por Orwell”, ha escrito Ignacio Vidal-Folch, “la miseria está ampliamente extendida, la gente camina cabizbaja y cohibida, los artículos de consumo son escasos, la apariencia de las cosas es gris, el trabajo es embrutecedor y los horarios abusivos”. El lector de una revista de literatura puede llegar a olvidar que ese es el mundo, o alguien con una vida prestada en la campiña inglesa podrá evitarlo por algún tiempo. Pero el paisaje permanece.

El futuro. Ian lanza un chiste sobre esto, como a veces cuando la conversación se hace triste, y luego Nichola dice otro, ambos sin una sola palabra que les sobre.

Me pasa a menudo con personas que quiero: es difícil no admirarlas. Admirar a quienes son capaces de no tomarse en serio y a la vez tomar muy en serio lo que les importa. Pero admirar sin concesiones es la primera trampa para dejar de humanizar; mucho mejor querer. A veces, en alguna de las muchas relecturas de 1984, aparece la tentación de admirar a Orwell como alguien que escribía muriéndose, y de establecer el paralelo con Bolaño y 2666, otra lucha contra la carne, otro proyecto final que establece una fecha centrífuga. Escribir como si no hubiera un mañana porque la mayor probabilidad es que así sea. Escribir bajo el adjetivo “demasiado” por considerarla la única forma posible, la forma correcta.

Orwell no creció lo suficiente para caer en alguna de las múltiples trampas que conlleva envejecer, podría decirse uno en este afán de no admirar, pero tomó lo que le dolía de su patria y su sangre y se puso a pensar en ello con cierto cariño por los otros. Trabajó para intentar no dar lugar a la mediocridad, tratando a la mediocridad como se trata al mal.

De regreso a la casa, los letreros con el número veinte me recuerdan la historia de los gramos permitidos, el incómodo signo humano que interrumpe la larga belleza del verde. Pienso: he vivido en este país por seis años y me ha gustado. Me he hecho hincha del Oxford United, del que Ian es seguidor acérrimo y defensor de su rol de representante de la parte de la ciudad de clase trabajadora. Los vi subir de tercera a segunda en Wembley, una tarde de otro mundo con un padre y dos niñas pequeñas en los asientos vecinos, que cantaron y celebraron toda la tarde con sus camisetas sin temor a estupidez alguna, como alguna vez fue posible para nosotros, no tantos años atrás, en Ñuñoa o Independencia.

He llamado a un hospital una mañana terrible de verano y antes de pedir ayuda he preguntado por el costo de todo y he escuchado a la enfermera cambiar brevemente el tono protocolar para decir que pase lo que pase, amor, nada te va a costar ni un solo penique y te vamos a tratar como uno más de nosotros, y luego cambiar otra vez a la voz tranquila, monocorde, británica, para guiarme hasta el final de la llamada, otra vez sin una sola palabra innecesaria.

He experimentado por primera vez el impulso paternal, tan tranquilo como definitivo, al dar clases. He querido bajo el adjetivo “demasiado” y viceversa. He pensado: si un día de mi vida escribo un poema en secreto, uno solo, va a ser sobre estas noches absolutas del invierno aquí. Esta noche grande. Han sido seis años, pero ya parece el tiempo de dejarlo.

Lo que quedan son los otros, que pese a toda la propaganda disponible son el preciso contrario del Infierno: los Ian y Nichola, los que te ayudan a revisar a distancia cuántos gramos de chocolate hay en los dulces chilenos. Los que no te hacen caso en el velorio. Quedan las tardes con la gente que quieres en una mesa de madera para compartir lo propio, lo que permanece a salvo en esos pocos centímetros al interior de tu cráneo. En ese espacio obra el lenguaje para lo que viene.

Es escritor y periodista, magíster en Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York y doctor en Literatura de la Universidad de Warwick. Ha publicado la novela Los límites y el mar y sus cuentos en Eslovenia.