Dossier 52

Pedro Bahamondes

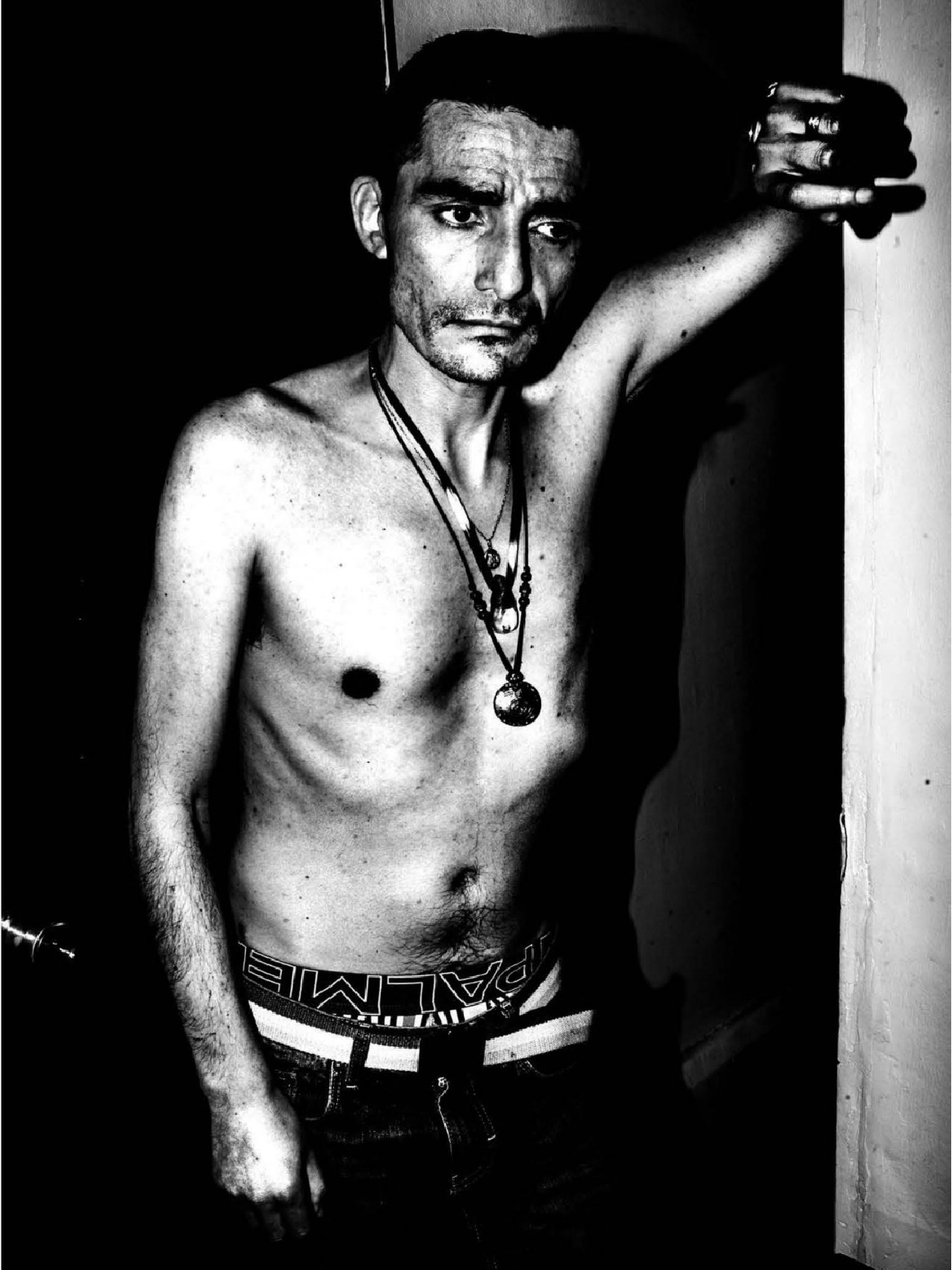

Fotografía: Emiliano Valenzuela

«Qué pasaría si muriéramos aquí mismo y le estropeáramos la presentación a Cecilia Vicuña?». Era viernes, pleno verano del 2015, y la destacada artista y poeta chilena, radicada en Estados Unidos desde los 80, estrenaba una performance en la Galería D21, en Santiago. El lugar estaba lleno y sofocado de artistas, críticos y un enjambre de groupies. Desde un extremo, Montealegre balanceaba su copa de vino y seguía atento la escena, que en su cabeza daba un giro inesperado y bizarro. Dos amigas que lo acompañaban notaron que andaba de un humor particularmente ácido y descreído esa noche.

Más tarde terminaron compartiendo en un bar de Providencia. Lo invadía una extraña mezcla de suspicacia, hastío y decepción, decía él. Acababa de recibir la evaluación de una beca de escritura a la que había postulado; no solo lo habían rechazado sino que lo habían tratado con la punta del pie. El mismo ninguneo sentía de parte de ciertos poetas que lo adulaban en lanzamientos y lecturas y que luego lo insultaban en posteos nocturnos por las redes sociales. También solía despotricar contra las editoriales locales, que no le daban ni las gracias cuando les hacía llegar sus manuscritos.

Más angustiado lo tenía una biopsia de hígado –una fotocopia de su corazón, decía– que le iban a tomar la semana siguiente, después de meses en una lista de espera en el Hospital Salvador. Años antes se había sometido al mismo examen y lo recordaba como una tortura. Estaba aterrado.

Con los tragos y la conversa logró relajarse. Parecía ilusionado por la publicación de dos libros suyos en Chile, aparecían proyectos y de a poco retomaba el ritmo después de su milagrosa recuperación tras pasar algunos meses entre la vida y la muerte, hospitalizado a causa de una encefalopatía y otras complicaciones gatilladas por el sida: ahora ya no usaba bastón para caminar y había vuelto a ver.

Bien entrada la madrugada, cuando se despidió, tenía otro semblante. Tomó su bicicleta y se echó a andar por Pedro de Valdivia al sur hasta desaparecer entre los cálidos destellos de la noche.

Al día siguiente, el aviso golpeó a todos: el poeta Pedro Montealegre, el autor de Retrocometa y Opus morbo, virtuoso tarotista y mago, se había ahorcado en la casa de su madre. Días antes había respaldado todos sus textos en mails y un pendrive y los había entregado a amigos poetas, que desde entonces asumieron la labor de difundir su obra.

Estuvo doce años radicado en España. Allí se casó –con el valenciano Manuel Gutiérrez– y publicó la mayor parte de sus libros, ganó premios, fue editado y antologado en México y sus libros se distribuyeron someramente en Latinoamérica. Sin embargo, y a pesar del creciente interés que despertaba su obra, seguía siendo un desconocido. Solo uno de sus libros se había publicado en Chile hasta ese momento. Otros quedaron en editoriales como lectura pendiente o corrían fotocopiados entre estudiantes de Literatura y talleres de poesía queer.

El poeta y periodista nacido en Santiago en 1975 acababa de divorciarse cuando volvió al país, el 31 de diciembre de 2013. Decía que estaba medio ciego y sordo, y además cojeaba, pero no perdía encanto ni temple. Renegaba incluso de su nombre: se hacía llamar Pako Latorre. «Estaba irreconocible. Era ver un fantasma. Decía “Traigo un prontuario, mamá”. Fue la manera que encontró para decirme que poco menos que se estaba muriendo. Pedro era así, tenía un humor brillante y al mismo tiempo muy oscuro, de temer. No tenía filtro, ni siquiera en un momento límite de su vida como ese», dice su madre, Eugenia Latorre.

Han pasado ocho años y aún le cuesta hablar de él, dice mientras recorre de arriba abajo y en un largo silencio un enorme librero de madera en el que abundan enciclopedias, títulos de teoría psicoanalítica, terapias alternativas y lectura del tarot. Es psicoanalista y su consulta está ubicada en la misma casa antigua –de un llamativo color calipso, cercana al Parque Juan xxiii– donde Montealegre vivió en su adolescencia y a la que llegó a instalarse a su regreso.

«Acá casi no hay libros suyos. He intentado leer varias veces su poesía, pero es doloroso hurgar en ella. Es lo más parecido a entrar en su cripta. Me pasó con Opus morbo, su libro de la enfermedad. Empecé a leerlo y me reventé. Hay muchas cosas ahí que a estas alturas prefiero no saber y otras tantas que no entiendo.»

El dormitorio de su hijo («Fue ahí donde Pedro se mató») es la habitación contigua a la oficina: pequeña, oscura, sin ventanas, con un baño. La recorre un frío rotundo y anexo al cálido ambiente que recorre el resto de la casa. Nadie duerme ahí y el espacio está convertido en bodega. Algunas de las pertenencias del poeta –libros y documentos de todo tipo, no su preciada colección de cartas del tarot, compuesta por al menos doce mazos, que heredó a una de sus hermanas– están en un clóset. No dejó nota ni carta suicida, sí un testamento.

Donde iba, Pedro hacía aparecer pequeños altares rodeados de piedras multicolores, esferas de vidrio, figuras de Buda, inciensos y lechos protectores de sal marina celeste, que sostenía que limpiaban las malas energías. Así lo mostraba en las fotografías que compartía en su cuenta de Instagram, una de las varias ventanas virtuales que abrió y que aún permiten asomarse a su intimidad.

«Su suicidio no fue un acto de locura ni un gran acto final poético, como me han dicho en estos diez años. Me enteré de que había estado dando señales en Facebook de que quería matarse. Algunos de sus amigos ya lo sabían; Pedro les avisó y además les dejó sus inéditos y todo su archivo. Él sabía que tenía un tumor en el hígado. Le daba terror tomarse el examen. Pedro se mató y a la semana siguiente lo llamaron del hospital. Fue muy duro, sigue siéndolo.»

Ya reinstalado en Santiago, decidió casi no existir públicamente. No quería ver a nadie y apenas salía a dar breves paseos junto a su madre y su pequeña sobrina, quien aprendió a caminar al mismo tiempo que su tío poeta recuperaba el andar. Se refugió en sus lecturas, escrituras y alter egos virtuales.

No sé explicártelo. No sé el índice

Que te hará pulsátil, como una tecla,

Una piedra tragada por el jilguero:

Lo hace sonar cuando remonta

A punto de abrirse. No estoy seguro

De romper la cáscara correcta, cuando

Las cortinas se inflan por el aire

Como embarazadas, la calle detenida

Sobre una bacteria: la simplicidad de enumerar

Lo que brilla en la punta del grafito.

Es tachadura –su propia vergüenza–

Su visible mordedura. Nombre de ingerir.

La caída: nombrar lo otro. (High lands)

Su madre lo había introducido en el tarot; más tarde leyó El gran libro del tarot (1998) del escritor, astrólogo y parapsicólogo Emilio Salas, que lo expandió a otras lecturas además de la del tarot de Marsella, el que más usó. Se volvió asiduo de un extraño local en la calle San Antonio que es cuchillería y al mismo tiempo un emporio esotérico donde humea eternamente el nag champa y las figuritas de la Virgen, los dioses hindúes y la Santa Muerte se venden como marraquetas crujientes.

Tirar las cartas se convirtió en un trabajo y en savia para su poesía. Tenía fama de ser bueno, de ofrecer las mejores lecturas. En su fantasía, Montealegre decía que había heredado la magia. Que era hijo de un mago negro y una bruja blanca.

En paralelo, se puso en contacto con editoriales y terminó reuniendo lo esencial de su obra en un pendrive, que entregó a uno de sus amigos más cercanos, el poeta y editor Nicolás Labarca. Los demás recibieron todo por correo electrónico.

El diminuto dispositivo contiene quince títulos –incluidas versiones preliminares de los seis poemarios que ya había publicado en Chile, España y México–, además de nueve inéditos y otros documentos, como el borrador de su tesis doctoral sobre Roberto Bolaño y el esbozo de lo que parecía ser una primera novela, Cuarenta grados de papel.

«Aún no se ha podido establecer el orden cronológico en que produjo cada título. Es difícil de dilucidar, sobre todo después de High lands», comenta Labarca, de Cuadro de Tiza, sello que en 2017 publicó Opus morbo, que Montealegre escribió mientras estuvo internado en el hospital de Valencia, en 2012.

«Si uno piensa a un autor más allá de su impronta y se centra solo en su obra, Pedro abrió caminos entre distintas tradiciones y generaciones poéticas. No solo construyó un universo y una obra importante, sino que se aseguró de dejar varios proyectos en marcha antes de elegir morir. Y no creo que hoy su nombre evoque solo un mito por el hecho de haberse suicidado. Su obra ya estaba siendo leída y probablemente si estuviera vivo sería otra la historia.»

En 2014 lo ingresaron a la sección de Infectología del Hospital Salvador. Seguía firme en su negativa a la triterapia, al igual que en España. Tuvieron que obligarlo, aguantar pataletas, hasta que lograron convencerlo. Cuando accedió y comenzó a tratarse su salud mejoró rápidamente. «Los médicos decían que era un milagro que recuperara la vista y pudiera caminar tan pronto, pero Pedro no solo tenía el cuerpo roto sino también su alma. Eso nunca sanó en él», afirma Eugenia, quien revisando entre sus cosas después se encontró con un texto de puño y letra de su hijo. «Lista de las cosas que no me gustan», era el título. «Decía: “No me gusta que me mientan ni me gustan los medicamentos”. Hoy pienso que es probable que nunca haya tomado sus pastillas ese último año.»

El 31 de diciembre de 2014, dos semanas antes de quitarse la vida y un año exacto después de su regreso, pasó su último Año Nuevo entre amigos. Aportó a la cena un pollo marroquí, una de sus recetas infalibles, y compartió un nuevo libro en el que estaba trabajando, un anillado que llevaba por título Un retablo para el Bosco y que podría ser lo último que escribiera. En su desvelo, horas más tarde, publicó el siguiente mensaje en Facebook, otra compuerta al puzle irresuelto del premeditado desenlace de su vida.

Año de mierda.

Todos con el asunto

del balance:

quizás sea mejor

balancearse con una soga

al cuello.

Pedro Montealegre nació en una clínica de Providencia el 19 de agosto de 1975. «Estaban floreciendo los aromos», recuerda su madre. «Pedro era un sonrisal, un bebé muy tranquilo, pero creció y se convirtió en un niño frágil, extremadamente tímido y retraído. Era muy hermoso, con unas pestañas largas, tupidas, y una mirada magnética. Un niño accidentado, algo torpe también (ríe). Él escribió mucho sobre su niñez en uno de sus últimos libros, Flores de ulmo, donde recordó una vez en que se me perdió y no lo podíamos encontrar por ninguna parte.»

¿Quién se acuerda de los hermanos Montealegre, en la ciudad de los ríos, comiendo mollejas y corazón de vacuno para ahorrar unos oritos de la olla de los duendes?, quién se acuerda de Pedro Francisco, guagüita y gateando, perdido entre malezas, mojado y sucio con su chaleco blanco, gracias al cual lo pudieron encontrar, mientras que su abuela pensaba que era un conejo?

Con pocos meses de vida sus padres desertaron de sus estudios en la Escuela Industrial y se trasladaron al sur en busca de oportunidades para solventar a la familia, que crecía rápidamente. Consiguieron trabajo en la Lechera del Sur, y con ayuda de sus padres arrendaron un fundo en Puerto Varas, donde había una pequeña casa de madera y una gran huerta con una treintena de árboles frutales, una chanchera, cajones de abejas y cientos de hectáreas de pradera. Inmersos en ese pulmón verde atravesado por el lago Llanquihue están los primeros recuerdos del poeta. Tras su muerte, allí también fueron esparcidas sus cenizas.

Verano en el Llanquihue. Tostados y despellejándonos. Pequeñas láminas de piel se elevaban con la brisa. Miren, les dije: llevo oro por dentro.

Yo he visto la matanza de los chanchos en casa, y cómo nos dejaban la testa del bicho –a mi hermano y a mí– para pelarla entera y faenarla y cocinarla. Hacíamos junto a las patas un cocimiento espeso. Formábamos un queso de cabeza exquisito, consistente como el sol. El milagro de la gelatina, la redención del cartílago. ¿No han sentido el olor dulcísimo del chicharrón cuando se hace lentamente en la olla? Resulta embriagador, y cuando están listos, relucen como brasas en las tortillas, milcaos, los chapaleles tiernos. He ayudado a castrar sin miedo a los animales, el olor de semen es sabroso y el barro. He cogido con mis hermanos manzanas plátano y manzanas limón de nuestro jardín enorme. Ay, las ciruelas corazón de paloma; mi madre ha hecho kúchenes memorables de luz. Hemos recogido grosellas chilenas, parras rojas de fuego bermellón, de arbustos que levitaban como un grano de aire. (Flores de ulmo)

Estudió en el Colegio Germania de Puerto Varas, donde se le educó a la antigua, con disciplina prusiana y una doctrina religiosa impuesta a punta de reglazos en manos y piernas.

Los maricas como yo hablábamos hacia dentro. Los alemanes imbéciles exaltaban su raza aludiendo a mi pacto con el mal de todos. Llorar en clase mientras los hipocampos luminosos hacían compañía al caldillo de la peste.

Su madre pensaba que iba a ser pintor: «Tenía una sensibilidad impresionante con los colores. Se encerraba horas dibujando y perdiéndose en esos mundos paralelos que él creaba (…) Supongo que así evadía todo lo que le hacían en ese colegio. No se hablaba de bullying en esa época, pero lo molestaban mucho por ser un niño distinto».

Tras la abrupta separación de sus padres vuelve a Santiago a los catorce años, a la casa de sus abuelos maternos en un silencioso pasaje cercano a la calle Juan Moya, en Ñuñoa. Su abuelo Sergio Latorre era un conocido crítico literario, contemporáneo y amigo de Alone (Hernán Díaz Arrieta). Escribió en Última Hora entre las décadas del 50 y el 70. Su abuela había sido directora de la Biblioteca del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. El poeta creció entre rumas de libros.

«Leía todo lo que había aquí en la casa, poesía y novela chilena recién publicada, autores latinoamericanos y muchos anglosajones también. Mi papá era muy receloso con su lugar de trabajo y Pedro sentía mucha curiosidad por lo que él hacía, y solo con él era más permisivo.»

En el colegio Calasanz fue un alumno promedio, de 5,5, aunque destacó en artes plásticas. Ya en plena adolescencia comenzó a escribir. Su primera lectora y crítica fue precisamente su madre: «Me mostraba sus primeros textos, y con mi látigo materno exigente y demandante yo le decía: esto no es poesía. Lo que tú escribes parece un diario de vida». A los dieciocho años termina el colegio y planea estudiar Arte, pero su padre no se lo permite. Vuelve entonces a Puerto Varas a estudiar Periodismo en la Universidad Austral y se instala junto a dos de sus hermanos en una cabaña al interior de una residencia universitaria en pleno centro de Valdivia.

Las aves agoreras cantan mal si te olvido

me recuerdan que la muerte es una sola belleza

no tiene explicación con poesía ni pastos

cantan mal si te olvido los grillos

los insectos que se esconden en los troncos

los cardos los helechos la ciudad

es un recuerdo que me sube por el hombro

las aves agoreras cantan mal si te olvido

tu recuerdo es doloroso por su solo esplendor

me trae tu aroma entre estas hojas invisibles

con clavos de olor seré crucificado. (Flores de ulmo)

Hizo su tesis sobre Alone y luego casi no ejerció su profesión. «No creo que Pedro haya querido realmente ser periodista, pero fue la única forma que encontró para escribir y estar cerca de las letras», opina el poeta y traductor Rodrigo Olavarría, amigo suyo desde que se conocieron en febrero de 1995, en el festival Arcoíris de Poesía de Puerto Montt, al que por esos años asistía gente como Jorge Teillier, Manuel Silva Acevedo, Malú Urriola, Soledad Fariña y Soledad Bianchi.

Olavarría tenía quince años. A pesar de la diferencia de edad, engancharon por el amor que sentían por la poesía y la temprana inquietud por lanzarse a escribir. «Éramos los más chicos, un par de mocosos engrupidos con la poesía.» El festival era una de las escasas actividades literarias en una época en que casi no existían editoriales ni talleres. «Duraba cinco días y daban alojamiento y comida en los hogares que pertenecían a los liceos públicos, donde también se hacían las actividades. Lo organizaba un gran poeta callejero y humorístico de Puerto Montt, Nelson Navarro, e iba desde lo más selecto y consagrado hasta lo más freak y outsider. Entre estos últimos estábamos Pedro y yo.»

Los poetas más experimentados solían hacerles el quite, «sobre todo por un tema de clase. Con Pedro veníamos de colegios privados y nos miraban en menos, nos encontraban cuicos, pero al poco tiempo él enganchó con algunos de ellos, y así logramos entrar a ese grupo interdisciplinario de poetas que ya estaba constituido y que se llamaba Quercipinión».

Partieron siendo cinco y llegaron a ser entre doce y quince los poetas que al comienzo se reunían los jueves en la Biblioteca Matías Yuraszeck, en el centro de Puerto Montt. Hacían trabajo de taller; escribían, leían, se comentaban y corregían, y luego bajaban por cervezas a la botillería del primer piso para continuar la noche en fiesta y guitarreo. Poetas argentinos y mochileros andinos que andaban de paso se sumaban cada tanto a la juerga.

En 1997 aparece Cinco pájaros de un tiro, publicado por Quercipinión, que reunía a más de una docena de nuevas voces del sur, como Julieta Paredes, Manuel Moraga, Nelson Reyes, Jessica Droppelman, Daniela Bahamonde, Rodrigo Olavarría, Johnny Soto y Pedro Montealegre. Fue la primera vez que sus poemas aparecían en un libro. Dos años después, el grupo salió de gira en bus directo a Antofagasta, gira que de vuelta fue deteniéndose en La Serena, Valparaíso, Santiago y Concepción. «Presentábamos en cada lugar una especie de performance colectiva. Quercipinión fue un laboratorio de experimentación para todos los que pasamos por ahí. Pedro, que partió muy tímido, cantaba la raja y tenía una veta histriónica que desarrolló bastante durante ese periodo. Sus lecturas eran bien osadas para la época», cuenta Olavarría.

A partir de ese momento sus poemas estallaron como esquirlas y comenzaron a circular; primero en la antología Neruda, la lluvia y el río (UACh, 1997) y luego en Hipocampos (Eva, 1998), entre otras. En 1998 apareció además su primer libro, Santos subrogantes, el único que publicará en vida en Chile.

La obra aborda la búsqueda de la perfección de la vida espiritual a través de diálogos consecutivos con Dios, el demonio, el hombre, la mujer y del autor consigo mismo. En la primera parte hay versos cortos que apelan al ingenio, al knock out del que hablaba Cortázar, estructura que convirtió en un sello de su obra y que el poeta y académico español Antonio Méndez Rubio define como «poema-remolino: se traga a quien se descuida, y está como rogando ese descuido en la lectura; su voracidad, como la del lobo de las fábulas infantiles, no tiene límites, por eso es verdadera».

En la segunda parte desarrolla una serie de salmos con una prosa más reposada, aunque sin perder ritmo ni su carácter simbólico y dramático, expulsado como un alarido.

Ya en Santos subrogantes «están claramente expuestas las dos vertientes de su poesía: el poema corto y en verso, y el poema largo en versículo y en prosa, que no están contrastados en su obra sino que dialogan sinuosamente. Ese es sin duda su gran descubrimiento formal», dice el poeta y académico Javier Bello, otro de sus grandes amigos desde esos años.

No me tienes que echar a lanzazos

cierto es que me flagelé como tu hijo

y me quedé hundido hasta la rodilla en esa poza

qué le voy a hacer. Hoy los santos subrogantes

se ofertan a gritos. Pero yo no soy de ellos.

Yo en verdad sangré por ti. Yo sentí los clavos

de ese viernes atroz. Tú verás lo que te pierdes.

(…)

No sabes de esta herida que se arrastra por las

púas: soy yo quien se retuerce en las aguas del

bautismo. Quiero liberarme del carbón y de su

espada: soy yo y tú lo ignoras con tu mano de

mendiga. Me vuelves esa patria que hay detrás

de las tabernas; quieres que te cuiden de mi

herida que se arrastra. No precisas detonar mis

botellas para que tu muerte vista de novia.

Su estreno no tuvo gran difusión, pero tampoco pasó del todo desapercibido: «Toda una revelación» escribió Jessica Atal en El Mercurio en 2000. La crítica elogió su escritura barroca y desenfadada, e identificó la herencia de algunos de los padres de la poesía chilena; los ecos desgarrados de de Rokha, la apuesta desafiante y lúdica de Huidobro, la magnitud alegórica de Manuel Silva Acevedo. De hecho, en sus documentos personales Montealegre destaca la influencia en su obra de Huidobro, Mistral y, con mayor fuerza, de Rokha. Asimismo reconoce no sentirse atraído por otros poetas como Gonzalo Rojas o Juan Luis Martínez. Prefería la «poesía ingeniosa y de oído» de Enrique Lihn.

Javier Bello sostiene que Montealegre era un poeta altamente formal, «no en términos canónicos sino un poeta excesivo cuyo exceso está contenido dentro de una continuidad musical y de pensamiento. Tenía una gran capacidad de asimilación y se formó en la escuela del poema corto de los 80, heredera de los poetas del 60 –Gonzalo Millán y Floridor Pérez, especialmente–, aunque con ciertos rasgos de militancia y el lenguaje de censura-autocensura de Enrique Lihn. También hay imágenes que son de los poetas metafísicos –Rosamel del Valle, Humberto Díaz-Casanueva–, pero llevadas al contexto político de su tiempo… E incluso algo de García Lorca, por la imaginería religiosa, popular y esa moral sexual mezclada con el deseo, que es homosexual».

Comenta Bello, que lo conoció en Valdivia en el verano de 1999, que la tragedia familiar es el gran motivo: «Claramente el sujeto con el que está dialogando es el padre abusador, el padre violento y el padre morboso que también castra y marca. Y es un reflejo del padre Dios, de la divinidad masculina, un personaje que está muy bien definido en Santos subrogantes y que estará también en La palabra rabia, El hijo de todos y Animal escaso. En todos ellos».

Situar su obra en el mapa de la poesía chilena es un ejercicio que incluso a sus cercanos les resulta complejo. Aunque se lo suele asociar a la Generación de los 90 o de los «náufragos» (Alejandra del Río, Damsi Figueroa, Marcelo Pellegrini, Andrés Anwandter, Gustavo Barrera, Alejandro Zambra y el propio Bello), algunos coinciden en que Montealegre se apartó geográfica y estéticamente de las propuestas que dominaron la escena local y que luego dieron paso a la Novísima Poesía Chilena.

Algunas de esas mismas diferencias precipitaron la disolución de Quercipinión, cuenta Olavarría. «Había tensiones estéticas en el grupo porque la mayoría, los más viejos, tenían una corriente a partir de autores de la Generación de los 80, Malú Urriola, Sergio Parra y otros, que, en términos bien llanos, era deudora de Nicanor Parra y de Ernesto Cardenal. Pedro los había leído a todos, pero para él y varios de nosotros eran referencias demasiado ombliguistas. En lugar de eso, estábamos leyendo un montón de poesía que no era chilena y nos empezamos a juntar a espaldas de los demás. Pedro, Javier y yo nos considerábamos herederos del surrealismo y del barroco, pero también de influencias antiguas.

A Pedro le encantaba Allen Ginsberg, por ejemplo, o Emil Cioran, muchísimo, o también los buenos poetas españoles que eran desconocidos aquí y que conocimos gracias a Javier Bello, como Juan Carlos Mestre. Todos ellos influyen muchísimo más en la obra de Pedro.»

Quercipinión siguió presentándose en distintas ciudades hasta 2001. El poeta Héctor Hernández Montecinos cuenta en Los nombres propios: Materiales para un ensayo de vida (Ril, 2018) una de esas últimas actuaciones y su primer y fugaz encuentro con el poeta en Valdivia.

En la Universidad Austral había un congreso académico sobre literatura chilena y fuimos.

Conocí a los poetas del sur, mayores y jóvenes. Recuerdo una lectura de un grupo de chicos de mi edad llamado Quercipinión. Uno de ellos era Pedro Montealegre, de quien me enamoré perdidamente. Su poesía era fruición de significantes que parecían pequeños animales. Nos besamos y nos fuimos a un parque frente al río. Fue la primera vez que me mamaban. Yo tenía el pelo decolorado y usaba un collar de semillas. Él partía no en mucho a España a juntarse con su novio. Le pedí que no viajara, lo pensó, pero debía irse.

Tenía 22 años y no le había contado a nadie que era gay. «Él se mostraba súper straight y nos contaba sus dilemas amorosos con la hija de un poeta de Valdivia a la que todos amábamos», dice Olavarría, pero vino el verano de 1999, la escritura de su primer libro, su tesis sobre Alone y haber conocido a Javier Bello, «que se convirtió en la madre del grupo y de todos. Nuestras vidas y la suya fueron otra después de ese verano».

Antes de que cada uno volviera a lo suyo, fueron una noche a bailar a una discoteque gay en la calle Rengifo. Era una antigua casona de tres pisos y en el primero había mesas con teléfonos. Los baños eran, desde luego, el escenario del cruising. Días después, sigue Olavarría, «estábamos en una lectura de Francis Ponge y hablando del éponge, y cuando le tocó a él se mandó un “Monté-Alegre La-Torre”. Así fue como salió del clóset».

Pronto inició una relación a distancia con su futuro marido. «Nos conocimos por internet en octubre del año 2000», dice Manuel Gutiérrez, que hoy trabaja como administrativo en una empresa de telecomunicaciones, aunque hasta hace poco se dedicaba a la política. «Pedro tenía la ilusión de hacer un doctorado y esa fue la manera en que acordamos que viniera, la más sencilla para conseguir su documentación. En noviembre de 2001 ya estaba aquí y se matriculó en la Universidad de Castellón, en el Doctorado en Lengua y Literatura Hispánica, pero nunca llegó a terminar.»

Los primeros tres años la pareja vivió en casa de los padres de Manuel en Manises, Valencia, un barrio pequeño y famoso por su monumental arquitectura de piedra y sus tradicionales piezas de cerámica. Nadie sabía que Pedro era su novio, ni siquiera que era gay. «Yo no había salido del clóset, en España aún no se legalizaba el matrimonio gay y tampoco tenía independencia económica. Pedro había estado cogiendo pocas materias en el doctorado para que se alargara su estancia aquí, y tuvo que ser así hasta que logramos casarnos en 2005.»

Al comienzo consiguió trabajos esporádicos como asistente de cocina o atendiendo un cibercafé. «Gastaba todo en libros», recuerda Gutiérrez. Los estudios no eran su prioridad: quería desarrollar su obra. La mayor parte del tiempo la pasaba en casa escribiendo y leyendo, metido en la cocina, jugando Warcraft, chateando o alimentando su recién creado blog. Activo hasta hoy, ese blog es otro pasadizo a casi siete años de su vida. Publicaba situaciones de la vida doméstica, recetas de cocina, fotos, dibujos y citas de sus autores predilectos –Foucault, Gertrude Stein, Beatriz Preciado (hoy Paul), Juan Filloy–, comentarios de libros, la mayoría de poetas chilenos cercanos, como Carmen García, Paula Ilabaca o Nicolás Labarca, opiniones de la coyuntura política e incluso vistazos y aproximaciones a su propio proceso creativo.

Tengo frío. Los días en Manises son cuadrados como los edificios de departamentos (las fincas como les llaman aquí); anguloso, aritmético, el frío es cuadrado como el televisor, como el aparato para hacer hielo de los refrigeradores. Dylan Thomas sigue en celo y es completamente cuadrado. Manuel es seno y coseno y sólo yo soy cuadrado con mi jersey de lana cruda comprada en Puerto Montt. Hay una razón poliédrica en el frío, una extraña ecuación que no se resuelve con las estrellas de escarcha, perfectamente navideñas, que no he visto todavía contra los vidrios. (5 de diciembre de 2005)

En 2010 lo diagnostican con VIH. Nunca quiso tratarse. «Encontró en internet un grupo llamado Disidentes del Sida, donde conoció gente que decía que la enfermedad no existía. No es que él lo creyera así, pero se convenció de que al menos llevando una vida más sana todo iba a estar bien. Empezó a ir al gimnasio y se puso fuerte y en forma como una manera de reafirmar que la enfermedad era una mentira y que podía vivir tranquilo», dice Gutiérrez. Pero estuvo meses en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Valencia, por una neumonía. La recaída, dos años después, fue peor: había perdido mucho peso y le descubrieron una bacteria.

Estaba grave, tenían que volver a internarlo. No quiso. Tampoco accedió a tomar sus medicamentos. A las semanas, desarrolló una encefalopatía que lo dejó con dificultades para hablar y caminar, además de pérdida de memoria y lucidez.

«Decía que estaba ciego y sordo, pero veía y escuchaba perfectamente. Lo que sucedía era que deliraba; los médicos estaban seguros de que su cerebro se había dañado y que podía ser irreversible. Él creía que esto lo iba a llevar a la tumba.»

«Pedro era una persona con características muy potentes, te amaba y te odiaba explosivamente –afirma Manuel–. Todo en él era explosivo, fuego. Era una persona autodestructiva, partiendo por su relación con la escritura. Los libros que publicó acá no quería soltarlos. Un día le dije: “Bueno, o dejas de tacharte y autoeditarte o nunca nadie más que tú leerá todo eso”. Ahí recién empezó a entregar sus manuscritos. Muchas otras cosas nunca las mostró. Era un gran poeta, por aquí todos lo decían.»

Se conectó con la escena local a través de la Unión de Escritores del País Valenciano, colectivo integrado por poetas de izquierda radical, que planificaban intervenciones que mezclaban poesía y performance, activismo y protesta contra la globalización y el capitalismo. Primero se ofreció a colaborar como periodista, recuerda Antonio Méndez Rubio, quien integró el grupo y fue un amigo cercano: «Partió difundiendo las actividades que hacíamos y enseguida vimos que como poeta se trataba de alguien descomunal. Y lo más importante de todo: que era una persona entrañable. Su poética era una especie de acracia inconscientemente polémica, rabiosa, subversiva con respecto en primer lugar a sí misma».

En esa fase de vinculación con la izquierda política Montealegre suma a sus lecturas El capital de Marx, El camarada incómodo de Trotsky y El porvenir es largo de Althusser. Conoce fugazmente a Aleida Guevara, una de las hijas del Che, y en 2007 asume un rol activo en la campaña a concejal de Manuel en representación del Partido Comunista, donde el poeta también militó un tiempo.

«Siempre tuvo un código ético muy marcado, de no estar en ciertos sitios. Rehuía de los espacios y corrientes oficiales. Mientras él vivía aquí estaba toda la efervescencia de la poesía de la experiencia, hubo un acercamiento con algunos y él nunca quiso juntarse con ellos. Pedro fue un poeta más social. Prefería estar en un barrio leyendo sus poemas, rapeando con los jóvenes raperos para que accedieran a la poesía desde sus propias expresiones», dice quien fue su pareja.

Le insistían en que mostrara sus manuscritos y que postulara a concursos y residencias. La palabra rabia, que publicó en 2005 y ganó el IV Premio de Poesía César Simón otorgado por la Universidad de Valencia, lo dio a conocer en la península. Tenía treinta años.

La palabra nacer en la palabra lengua. La palabra yo

en la palabra tú. Política propia del dígito nosotros.

Chiquillo. Tú.

Placer colectivo de lápiz de carbón. Ahora te descuelgas

de la refinería

y al más puro petróleo,

cae un niño de sal. Un niño de liquen

sobre la cara de Marx. Una lágrima

de Marx, Usted, como un falso

zapato de níquel. Zapato de obrero

en la rosa cósmica. Usted no es

aquel hombre colectivo dominado por el colectivo.

Hombre. Es.

El rugido colectivo de hormigas rojas y negras.

Boa. Uroboro

secreto de la hora. Plumas del chico besando

el pétalo. Mito del chico

dotado de alas, miel, alisios, huellas de gaviota.

Vas a desaparecer.

Esto es. Esto fue. Moralidad de amapola. La palabra

tú en la palabra no.

La poeta y editora valenciana Begonya Pozo recuerda la premiación de Montealegre: «Fue una sorpresa por su desbordamiento, por su potencia, por mostrar una voz personal consolidada y un estilo que se alejaba radicalmente de la poesía que se escribía en estas latitudes». Y añade: «Sé que le producía cierto desasosiego no sentirse más reconocido en España, sin embargo era leído y apreciado».

Fue reseñado como «uno de los secretos mejor guardados de la poesía chilena de las últimas décadas», y pronto comenzó a ser incluido en antologías como El decir y el vértigo de los mexicanos Rocío Cerón, Julián Herbert y León Pascencia (Filodecaballos, 2005); Voces del extremo, poesía y vida (Fundación Juan Ramón Jiménez, 2006); Diecinueve -poetas chilenos de los noventa- (J.C. Sáez Editor, 2006); Sin red ni salvavidas. Poesía contemporánea de la América Latina (CONACULTA, 2009) o País imaginario (Amargord, 2014).

Su segundo libro en España, aunque escrito en Valdivia una década antes, El hijo de todos, vio la luz en pleno invierno de 2006.

Más hijo que mí esta voz:

tu rosa de viento presa en mi pluma.

Más hijo que Dios de su propia saliva,

el corazón de tierra en un puñado basta:

la sangre es un rojo exceso de hermosura.

Su nombre sobra para el perdón de los suicidas:

más rostros y quejas que un golpe de tinta.

Más hijos y partos que volverse al útero,

el viento esperando allí nuestro regreso.

Más áridos que lo árido de ti: tus espinas

siempre dispuestas a absorberme el agua.

Con meses de diferencia apareció en México Transversal, «un poema-enjambre, proliferación del lenguaje en su periferia, multidireccional y de una velocidad por momentos asfixiante. Con una musicalidad que debe mucho al “neobarroco”, de versículos largos atravesados por aliteraciones, este libro se desmarca de los movimientos poéticos más en boga para fundar su propio espacio de referencias», escribió Daniel Saldaña. Otros vieron afinidades con el neobarroco latinoamericano y con autores como Mirko Lauer, Paulo Leminski o Raúl Zurita. Montealegre, al oírlo, se mostró sorprendido.

La escritora Carmen García pensó que era una persona alucinante al conocerlo en 2005. «Se mandó una cantada a capella y me leyó el tarot con total precisión; eso nos enganchó para siempre. Recuerdo una lectura suya en la Fundación Neruda en la que lloraba. Nunca había visto algo así. Pedro estaba conectado con muchas cosas y con una llegada súper directa, y su manejo simbólico lo convirtió en un poeta muy versátil y con una capacidad extraordinaria de construir imágenes de un poder muy estimulante que lo hacían ser también el tarotista que era.»

«Cuando nos conocimos había una influencia muy grande del catolicismo y de alguna manera hubo una especie de desengaño y se convirtió hacia algo mucho más espiritual y esotérico, que incluía desde luego el tarot», cuenta Manuel Gutiérrez. «Para él era un hobbie; le gustaba mucho leer sobre eso, coleccionar barajas, echar las cartas y hablar con la gente. Era una forma también de socializar y de romper su timidez, pero nunca lo consideró un trabajo. Él se negaba a hacer cualquier otra cosa que no fuese escribir.»

Un día llegó a sus manos Contra Natura (1971), del escritor peruano Rodolfo Hinostroza, que hace una lectura de El capital de Marx desde la astrología. Le estalló la cabeza e inmediatamente concibió un libro basado en las cartas astrales de poetas chilenos. «Era un proyecto enorme y único en su momento, aunque ahora no sería tan raro», opina Olavarría. «A Pedro lo obsesionaban los sistemas de pensamiento y la poesía lo es también. Aprender e incorporar idiomas nuevos a su poesía era algo que le atraía muchísimo.»

Mientras adquiría nuevos saberes y engrosaba su obra, nunca dejó de echar mano de sus primeros manuscritos. Podía dedicar largos períodos a la corrección de un solo título, y cuando los entregaba rara vez los sentía acabados. Así sucedió con Animal escaso, del que dejó dos versiones. La que permanece inédita es bastante más extensa que la que finalmente decidió que se publicara.

Lijarme el diente con la piedra –eso tengo que

hacer–sacar una tripa, llenarla con aire –desde la

ola matutina,mi abdomen de espuma– inflarla,

elevar ese globo de piel,el zeppelín de la muerte

–así lo he bautizado–, la rapsodia de Ra,volutas

de metano, aureola en llamas, pulmón atrapamoscas;resorte de níquel en la quijada del

cráneo. Así hablaba este yo–de nadie es sujeto–,

repetido en pantalla. Te repites: un hombrey su

cerveza. Te repites: la invisibilidad. .Qué es? Un

falocontra una flor de lis: una espina contra el

cielo, sangrede quien come pólvora, inmolado

entre gente. Pólvora: sol. Pólvora: el rico y su

espora de radio, el oro en su prótesis,gancho

con que un diente se afirma en otro. Otro más:

pesticidasmás bellos que un grajo. Repetir: una

píldora de viento –alada–,como tú, toda lumbre.

Píldora: radioescuchas, nariz de pan.Pan

y vino que se agria –criadero de moho, bacilos,

streptococos,cilios de hombre– se meten allí

donde el No, .qué es No?Cero y uno de la nada;

cero y uno el decir; verbo huir. Verbo matar.

Verbo invisible; grafema de la acumulación:

muérete túque nací primero. Primero: asola tu

tripa con ácido. Llena tu tripa.Afila el hacha

con colmillo. Métete en la boca del narval:saca

brillo a tu hueso. Ándate por el filo, letra L

que sangra, niño haciendo un agujero en tierra.

Labios de niño. Ojo huecode quien toca su

abdomen y escribe con uña el soneto de huir.

Animal escaso de la historia, borrado con goma

de hablar.

En 2012 estuvo otros cuatro meses hospitalizado, prácticamente no existió para el mundo. Pero no dejó de escribir y produjo Opus morbo. «En este libro cambia su forma de escribir y se percibe otro registro menos opaco, que pudo haber sido provocado por la enfermedad», dice Nicolás Labarca. La edición en formato plaquette de Cuadro de Tiza incluye solo dos de las cinco partes originales. «El manuscrito tenía también una suerte de diario que no estaba anexa al libro; comienza como una novela y luego es un punteo largo de hechos que suceden en el hospital.»

Punto. Fin. La vena azul de la sien. La vena hinchada

y llena de vocablos. Acumular cuadernos, repetir y repetir, hojas lavadas sin número ni día.

Arder con el termómetro puesto en el sobaco.

Cantar arriba parias de la tierra. Porque no me

llamo Pedro. No tengo 38. No me llamo. Tengo

bastantes años menos, un libro de poemas sin

publicar. Hago guardia en el instituto. El frío

ladra. Vino un policía. Me pateó en la nuca. Entre

varias culpas, me agradan las palabras pompa

y boato. Acumular cuadernos, hojas blancas y

negras. Los necesitaré un día para cuando nos

lo quiten todo y me los guarde enrollados secretamente

en el culo. Soy dado a la enfermedad.

Quizás muera. En la escasez y en la penuria,

¿podré encontrar un lápiz? Estoy cada vez más

solo. Lo único que me afirma es el amor. Porque

no me llamo Pedro. No tengo 38. La vena de la

sien a veces me late como una mariposa.

A su salida del hospital no volvió a ser el mismo: se hacía llamar Pako Latorre, quería escribir poesía comercial para ganar dinero y tatuarse una gran ave fénix en la espalda.

Mi mayor enemigo es Pako Latorre. Es el mago

que me hace directamente la competencia y

que vive en este mismo monasterio, en 7 torres

por sobre mí. Tiene estilo diferente al mío.

Vive encaramado en una pila de libros donde

los hermanos le suben comida, agua, trapos

húmedos para limpiarse, bacinicas de oro para

sus necesidades. Sabe todo sin uso del éxtasis.

Su magia es tal que sus libros levitan. Es especialista

en hacer llorar a sus fieles y ve el futuro.

Si yo soy un espíritu de la misma venganza, él

es un espíritu del más puro perdón. Continuamente

aparta caracoles fosforescentes de sus

libros queridos. Son sus mensajeros. Cuando

quiere verme me envía un caracol. Lo cojo y

me lo como. Y sé lo que quiere. Pako Latorre

luce bellísimo como la carta del sol. Mi belleza

es mórbida como la de la carta del diablo. A

mis fieles les dan ganas de tocarse frente a mí.

Sus fieles levitan alrededor de él trasformados

en libros. Pero yo poseo a Retrocometa. Él usa

solo la mirada. Pako Latorre está sobre mí. Le

he quemado siete veces sus siente torres. Siete

veces las ha reconstruido y ha revivido a los

muertos. Mi venganza no tiene poder sobre él.

Le pongo a su paso setas venenosas y sutiles

chinchetas. Es inmune al dolor. Siempre me

perdona y por más daño que le haga más poder me da. Soy Lukas Cohen. Soy judío. Y Pako

Latorre me vuelve bueno. (Retrocometa)

Carmen García recuerda haberlo invitado a un encuentro de poetas que se iba a realizar a fines de 2013. «Prefirió no participar. Estaba muy enfermo, un poco ido también.» Tampoco quiso asistir al lanzamiento del último libro que publicó en España, La pobre prosa humana. Estaba decidido a volver.

Al otro lado del precipicio, vio una dulce y tentadora posibilidad de arrojarse al vacío del retorno. «En su familia me decían que no era el mejor momento para que volviera. No podían mantenerlo. Pedro insistió y además quiso divorciarse –dice Manuel–. No quería darle el divorcio porque sabía que no estaba bien y que eso era romper definitivamente, pero tampoco podía obligarlo. Él quería rehacer su vida en Chile y yo por supuesto lo dejé. Eligió un abogado, dividimos la casa en partes iguales. Nos despedimos en el aeropuerto y perdimos contacto de a poco. Le fui enviando el dinero y otras cosas suyas. En noviembre de 2014 me llamó para pedirme perdón y tras eso no volvimos a hablar. Lo siguiente fue cuando me contaron que había muerto.»

Se abrió una amapola y dio a luz un niño:

con un trozo de aerolito y de alga adentro

al crecer desde la tierra, cierto del mar

en cada uno de mis brazos, yo era ese hijo,

abriendo la boca para que en ella cayeran

los planetas de arroz y la leche en polvo,

los padres muertos, girando como pétalos,

volviendo hielo mi castaña, mi cometa,

siempre de regreso al mismo vientre.

(El hijo de todos)

Mayo o junio de 2014, pleno invierno. La lectura había terminado y seguía la conversación con los asistentes. Rodrigo Olavarría se acomodó en su asiento del escenario y observó al público que había llenado el auditorio del Café Literario del Parque Bustamante. Un tipo entre los asistentes lo miraba fijamente. Llevaba chaleco, calcetines de lana, unos bototos de cuero enormes y un gorro chilote. Al comienzo no lo reconoció.

«Chateábamos mucho más de lo que lo veía. Yo sabía que había llegado con una maleta llena de libros y le decía que nos juntáramos a revisar el botín como una excusa para verlo, pero siempre se corría. Ahí supe por qué. Estaba demacrado, frágil. El sida se lo estaba devorando. No sé qué cara le habré puesto, pero apenas nos saludamos dijo: “No te espantes”. Solo lo abracé.»

Ya no ocultaba su enfermedad. Posó incluso para el libro de fotografías Ciudad capital (Das Kapital, 2014), de Emiliano Valenzuela. Es uno de sus últimos retratos: a torso desnudo, en blanco y negro y con uno de sus amuletos al cuello. Ya podía desplazarse solo nuevamente y había vuelto a andar por el Parque Forestal, el cerro Santa Lucía y la cuadra esotérica de San Antonio donde compraba sus mazos. Meses después retomó la bicicleta, las salidas nocturnas, los amores, y consiguió un trabajo esporádico leyendo las cartas en un centro de Providencia.

La mayor parte del tiempo la seguía dedicando a escribir y tratar de publicar. La escritora Verónica Jiménez fue una de sus últimas editoras; con ella trabajó Retrocometa (el título alude al arma de uno de sus juegos favoritos), que Garceta publicó en 2016. Montealegre murió en pleno proceso de edición.

Verónica recuerda el impacto que le produjeron sus poemas. «Evoca la exuberancia de Humberto Díaz Casanueva, el rigor racional de Eduardo Anguita, la severidad de Stella Díaz Varín, el desborde de los sentidos en Gonzalo Rojas (…) y lo hace desde la materialidad original de sus poemas y desde su propio mundo poético. Uno de los ejes de ese mundo es el tratamiento subversivo del homoerotismo. Su escritura arranca a fines de los 90; hay un contrapunto con lo que estaba haciendo Lemebel y con una época en la que aún se penalizaban las relaciones homosexuales y en la que Gabriela Mistral seguía siendo representada en el discurso público como una figura asexuada.»

Retrocometa tiene dos partes y los poemas llevan por título los arcanos mayores del tarot. Así fue como bautizó también un trozo de rama que encontró en el patio de su casa y que pulió hasta convertir en su bastón cuando le costaba caminar. Nicolás Labarca cuenta que más tarde en uno de los archivos apareció una tercera parte, que se llamaría «Retroviral».

Amy Winehouse se hizo la raya en el ojo y la

inhaló. Puso un kilo de carne en la joroba de

su cabello; luego estando borracha lo hizo sólido,

hizo polvo ese kilo en un mortero de roca, cantando, mientras el solechaba semillas –los gorriones

felices. Hizo polvo esa carne y lo inhaló.

Sacó la lengua para recibir una hostia pero entró

un pequeño disco de vinilo. Todos los amantesson

la chica inglesa, la maravilla, el portón

abierto entre sus dientes. Los amantes pusieron la

radio;giró la luna y no el grifo del agua: el rostro

con tizne,rastro de caracoles o pequeñas estelas

de cuarzo manchando la entrada de la nariz.

Porque la estrella sale arañada de una fiesta, adelgaza,

la cara se le chupay aparece la calavera, otra

gramática. Los amantes devolvieron un plato.

Vomitaron a la cuenta de 3; los parafílicos dijeron

algo bajo la ducha: el disco de la Winehouse al

girar de noche: no, no.

Estuvo en terapia psicológica gran parte de su último año. «Es difícil volver a armar a una persona. Ese año recuperamos al Pedro niño que vivía en nuestros recuerdos y lo reconocimos como el hombre adulto que estaba viviendo una depresión fuerte. Lo que más alterado tenía era el ciclo día y noche», dice Eugenia.

Mi vida es una fotografía

tomada con una cámara estenopeica

es decir papel sensible dentro de una lata

de cerveza que se expone a la pequeña

abertura de la luz y capta un perro

una ciudad ladeada sola en blanco

y negro algo similar al abandono

un poco de brillo pero definitivamente

curva (Facebook, 2 de enero de 2015)

Buenas noches, Buenos días, el primer libro póstumo, es un artefacto desde su diseño conceptual y material. Andrés Florit (Overol) hizo la selección a partir de textos que el poeta publicó en Facebook en 2014, de los cuales la mayoría comienza del mismo modo: «Buenos días», «buenas noches». En la tapa y contratapa hay reproducciones de las cartas de los arcanos del tarot de Marsella, y sus páginas interiores se alternan entre blancas y negras, como el día y la noche. Montealegre barajó otros dos títulos para el volumen: 11.30 (Buenas noches, buenos días) y Buenas noches, rubia suicida. Este último se incluyó como epígrafe en la edición final. El autor trabajó en la edición y casi alcanzó a ver lista la maqueta.

Buenos días, poetas leves como galletas de

agua; poetas dulces, como frutos del paraíso; ásperos, como un cactus de San Pedro; buenos

días, poetas santos, que saben bien por dónde

sangran; poetas espinudos, como las grosellas,

llenos de pinchos, de dientes redondos como

lampreas; buenos días poetas buenos, expertos

en desaparecer.

(…)

Buenas noches, poetas críticos, que me susurran

por inbox que escribo azucarado; buenas

noches, poetas azucarados e hipoglicémicos,

poetas negados para componer un poema con

algo inefable como la «enjundia», poetas que

pelan el hueso de Pluto, poetas que hacen excelentes

pantrucas, poetas bellísimos que saben

disponer una flor seca en un jarrón minúsculo

(de la tienda japonesa) y le llaman ikebana ante

las visitas; poetas maravillosos que se matan

a pajas con la sinceridad más tierna, que ven

porno en internet, mientras a su lado vibran un

libro de Novalis, de Samuel Taylor Coleridge,

un libro de Percy Byshe Shelley, un libro de

Sylvia Plath. Buenas noches, poetas simples,

que echan edulcorante en un vaso de agua, que

muelen en la picadora pastillas de menta y las

espolvorean luego sobre un yogurt de kéfir.

Buenas noches, poetas que saben hacer pan.

En las últimas dos páginas, sin embargo, Montealegre no da los buenos días ni las buenas noches. Ya no había mañana posible.

Oh, poetas, que pacientemente me han leído,

ante la lata, ante la verborrea y la verbigracia:

desaparecen mis saludos por ahora, porque

mañana le sacarán una fotocopia a mi corazón,

para ver si puedo resistir la extracción de este

puñado de perlas, que crío en mi barriga: gracias,

por vuestra atención y vuestros besos de

mariposa, ya que el poeta solo cría cuervos que

le sacan los ojos, que le sacan palabras, poeta

solo que escribe sin mirar, con su computador

sobre las rodillas, sintiendo cómo crece poco a

poco su joyel, sus pequeños pesos de antiguo

gimnasta destinado a un gotero, a una sala de

hospital, y a leerles a vosotros, desde la maligna

clandestinidad, de quien se sabe tocado por

algo. Y que ese algo le mira.

Pedro Bahamondes es periodista UDP.