Nacido en Montevideo en 1940, Jorge Varlotta tenía segundo nombre y segundo apellido: Mario Levrero. Tal el seudónimo que aprovechó desde sus primeros cuentos publicados, pero en sus cartas de amor firmaba, escuetamente, “J”. Al menos en las que le enviaba desde Buenos Aires a Alicia Hoppe y que ahora se reúnen en Cartas a la princesa, su correspondencia entre 1987 y 1989.

Había atravesado mudanzas y penurias económicas, y debía varios meses de alquiler en Montevideo. Sus primeros libros (La ciudad y La máquina de pensar en Gladys) ya le habían dado fama de “escritor raro” en Uruguay, pero los siguientes los había publicado del otro lado del Río de la Plata, donde también contaba con cierta reputación. Deprimido y a punto de ser desalojado, llegó a Buenos Aires una medianoche de marzo de 1985.

Alicia es la exesposa de uno de sus amigos de juventud, Juan José. Pero, sobre todo, esta mujer con quien al principio se habían caído bastante mal (“tu primera imagen era detestable: celosa, egoísta, peleadora, mujer del tipo feminista”) ocupaba el rol de su médica de cabecera.

Según se consigna en una de las notas finales del libro, Levrero se mudó a la capital argentina con una mujer distinta, Lil Dos Santos, pero se separaron a poco de llegar. Su amigo Jaime Poniachik, uno de los dueños y directores de la editorial Juegos & Co., lo había persuadido de trasladarse para trabajar como editor en la revista Cruzadas y dirigir la publicación Juegos para Gente De Mente, de crucigramas, sudokus y acertijos, pero fue en una conversación informal precisamente con Alicia que el escritor se decidió a tomar la oferta.

Desde que ella había abierto un consultorio a apenas dos cuadras de la casa del escritor, Levrero y su hipocondría –aunque hay que decir que también hubo una cirugía importante, que lo dejó sin vesícula y jamás olvidó– se arrastraban hasta allí con narraciones pormenorizadas e hipnóticas de síntomas y malestares, algo que una vez establecido en Buenos Aires repetiría por correspondencia. “Bastaba con llevar tu receta en el bolsillo para curarme; pocas veces usé la receta para comprar los medicamentos”, le confesaba a su doctora.

Años después Alicia se recibiría también de psiquiatra, y al parecer por consejo de este paciente, que le escribía cosas como “hay un enganche terapéutico contigo”. Fue en un sueño de los muchos que Levrero transcribía al despertar que Alicia irrumpió en una escena erótica, convirtiéndose por esa alquimia nocturna en el objeto de su deseo amoroso. Doble tarea de paciente y pretendiente para él, doble tarea de doctora y amante para ella. “Para mí tus cartas suelen contener la dosis exacta de lo que yo necesito”, resumía.

Dormicum, Midazolan, Pronocta: en las cartas titilan aquí y allá los nombres de las “pastillitas” recetadas por la doctora, tratamientos que Levrero combinaba con acupuntura china, ejercicios de “relax” y análisis insidioso de sus materiales oníricos. Sumados a los avatares de su vida literaria y laboral, las oraciones ruedan como cardos rusos de neurosis, amor y calentura.

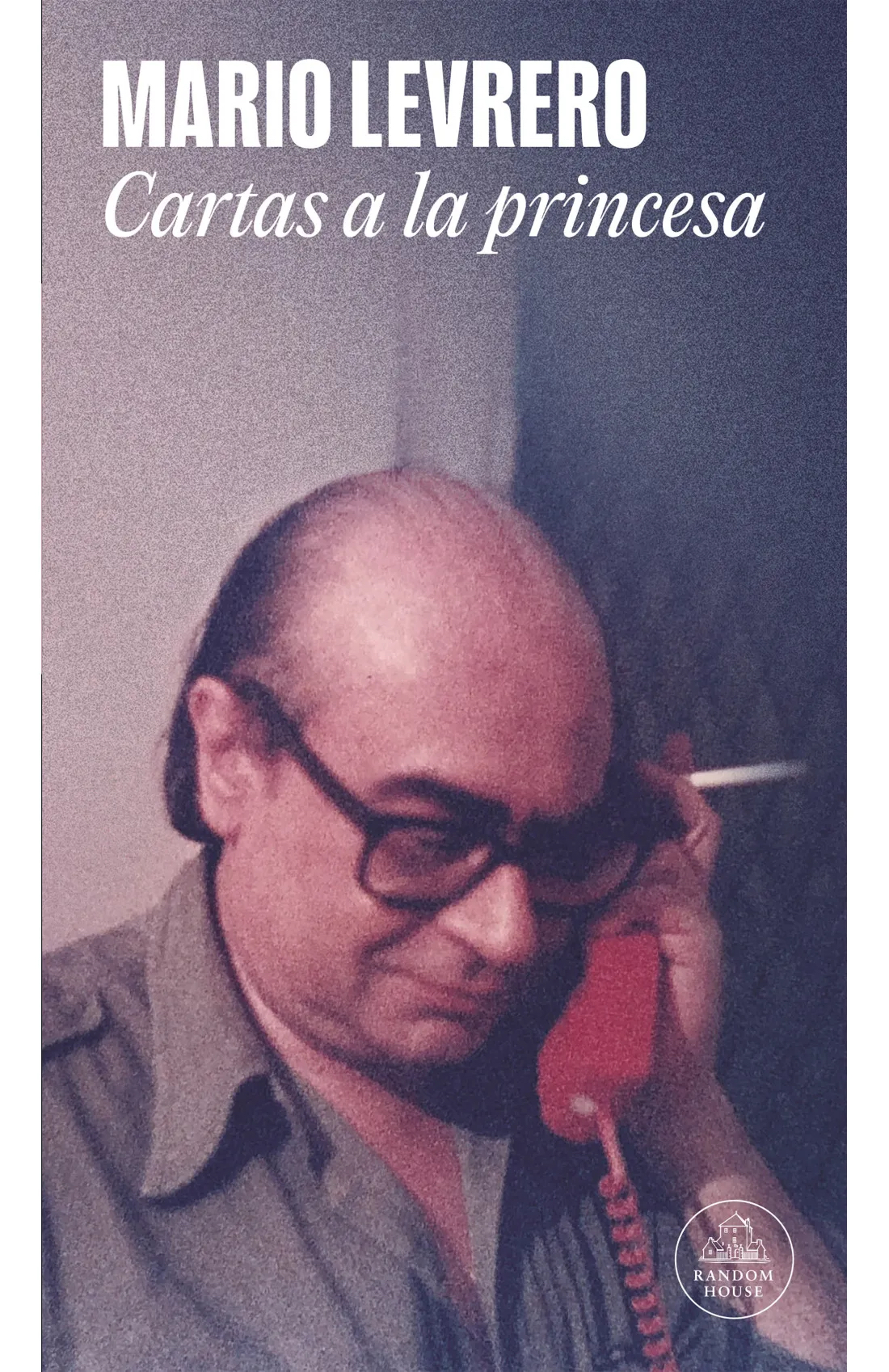

Todas las cartas que envió el autor de Aguas salobres fueron escritas a máquina. Apenas hay correcciones, tachaduras o enmiendas, y casi no tienen faltas de ortografía ni de sintaxis: así lo explica el editor Ignacio Echevarría, a quien Alicia entregó los sobres hace ya tiempo para que diera su veredicto. Hay también dentro de esos sobres, con estampillados internacionales, parrafadas de decepción, cansancio y tristeza, pataleos soberanos (“Oh, Dios. No nací para enfrentar las cosas prácticas”, o “Dios mío, a veces siento que se me están por cortar los piolines”) que se escriben con una energía muy parecida al entusiasmo. Y no todas son quejas y reclamos de visitas, ni cerca. De hecho, es precisamente por el predominio de sus componentes literarios que decidieron publicar estas cartas como parte de su obra y bajo su nombre artístico, no el pedestre: Mario Levrero firma la portada. Para Echevarría, además, esos textos íntimos son el eslabón necesario entre dos libros clave, Diario de un canalla y El discurso vacío: “Sus premisas vienen a ser las mismas, en esencia”.

En estas cartas, el uruguayo recomienda lecturas, entre ellas sus propios títulos, o cuenta anécdotas del taller literario que dirige y del progreso de sus alumnos. También del progreso de su propia escritura: “Hoy escribí muchísimo y, para mi gran alegría, la novela se me escapa cada vez más de las manos. Cuando sucede esto, es cuando comienza la literatura”. Hay consejos literarios escondidos por doquier si se los sabe identificar, reglas personales de composición y notas que quizás se deje a sí mismo por interpósita persona.

También se hilvana, de fondo, una suerte de autobiografía. En cierto punto, por ejemplo, le cuenta a Alicia que fue a los 26 años que le “surgió el escritor”: “Empecé a vivir!!!!!!!!!”, exclama, con todos esos signos de exclamación alineados. Aparecen sus maestros –menciona a Chéjov y a Faulkner, entre otros– y un diario de avances. “La novela que estoy escribiendo es una permanente digresión. Hoy se me perdió el protagonista”, le cuenta. “Princesa, a pesar de que no te gusta mi literatura, te amo”.

Hacia el final de su estadía, Buenos Aires le parecía ruidosa, caótica, cruel y demasiado costosa, pero al principio las luces de calle Corrientes lo habían encandilado: la vida burbujeaba frente a su corazón triste como una gran promesa. El departamento que había conseguido alquilar, por las descripciones que hace en sus cartas, era muy amplio y se llevaba buena parte de su sueldo: “Este departamento, para Buenos Aires, es una especie de esplendidez fastuosa”. Ahí dentro acumulaba lecturas de novelas policiales y grababa cassettes con la música que le gustaba entre la que pasaban por la radio. Su rutina, sin embargo, no lo conformaba, tampoco sus relaciones locales: “No creo que llegue a modificar a los porteños, prisioneros de los mecanismos de la gran ciudad, pero al menos quiero conseguir que la gran ciudad no me modifique a mí, por lo menos no definitivamente”. Así que, para descargarse y extrañarla menos, al final del día escribía cartas para Alicia que terminaba de redactar al siguiente, con agregados y posdatas interrumpidas por los llamados telefónicos que se hacían entre visita y visita. Fueguina relación a distancia, no quedaba otra que escribirse y llamarse, pero esas páginas llevaban mucho más que recuerdos de un amor en espera. Y no eran las únicas que redactaba Levrero, gran cultor del género epistolar.

“No comprendo a la gente que escribe cartas con duplicado, sobre todo algunos escritores: ¿estarán pensando en la posteridad? Eso me repugna”, pone entre paréntesis en una carta de septiembre de 1987. Sin embargo, Echeverría aclara en el prólogo que las allí recogidas “fueron celosamente conservadas por Levrero, que en algún momento se las pidió a Alicia y probablemente las releyó, siempre en busca de rastros que le permitieran conectarse consigo mismo”. Muchas tenían subrayados y marcas de su puño y letra.

No es el único libro de cartas de Levrero. También está el que reunió su correspondencia con Francisco Gandolfo, poeta, imprentero argentino y editor de la revista El Lagrimal Trifurca. Las cartas que se escribieron estos dos hombres entre 1970 y 1986 versaban mayormente sobre asuntos librescos y literarios, que no siempre son lo mismo. Cualquier interrupción con anécdotas personales, chismes, enfermedades o duelos políticos, por ejemplo, opera en este conjunto como pausa entre lo importante: hablar de la escritura de cada quien. Tensionados entre el cariño genuino y esa especie de virilidad sustentácula que es la ironía entre señores, por correo iban y venían manuscritos, críticas, opiniones, comentarios y recomendaciones. Son encomiendas con libros, revistas, plaquetas, cuentos y poemas, grandes fajos de papel, especialmente en la etapa inicial de la escritura de Levrero, que provocan devoluciones dignas de ser subrayadas: “Yo dejaría correr la pluma sin pensar en armar cada frase –en todo caso eso viene luego– y acumularía recuerdos (porque son recuerdos y no otra cosa) y dejaría surgir la novela”, le aconseja Levrero a su amigo. Y lo hace en una carta que cierra con una duda crucial: “Tengo miedo de haber cambiado la vida por la literatura”.

“Muchos editores llevarán a mis costillas la vida que yo no pude llevar”, le escribirá a Alicia tiempo después. Las cartas a la princesa se escriben en la misma época que Levrero está componiendo piezas como Diario de un canalla y se desempeña en un cargo ejecutivo como editor de la revista Crucigramas, a tiempo completo. El problema del tiempo y la energía que le roba su trabajo es una queja constante: “¿Por qué me canso tanto, si mi trabajo es tan liviano como llevar una pluma en el sombrero? Respuesta: me canso porque estoy tenso, y estoy tenso porque estoy manteniendo una personalidad artificial en el trabajo. Eso me produce un desgaste nervioso y muscular comparable a aserrar una docena de troncos”.

Al final, se trata ni más ni menos que de la vieja treta: escritura para quejarse de no poder escribir. Imposible no pensar en uno de los autores capitales para la literatura de Levrero, Franz Kafka, cuyas cartas amorosas a Milena Jesenská y a Felice Bauer (para quien llegó a redactar más de quinientas) eran igualmente sustituto de presencialidad y vaciadero de frustraciones, “llenas de temor, indecisión, desvalimiento y, en primer término, inconcebibles dosis de intimidad”, en palabras de José Emilio Pacheco. Los parecidos son sorprendentes. “Quiero decir que voy a hablar de mí mismo (como si hasta ahora hubiera hecho algo distinto), a utilizarte como interlocutor inteligente y sensible (y algo fantasmal) para poder desarrollar y descubrir algunos pensamientos”, en Levrero. Kafka podría haberlo completado con esta otra línea: “Quisiera tenerte eternamente sentada a tu mesa, eternamente ocupada en escribirme cartas”. Y antes: “Las cartas que te escribo, Felice, me resultan de utilidad para todo”.

Pero hay un componente que las distingue rotundamente: mientras que en las cartas de Kafka el erotismo es nulo, en las de Levrero llegan a la fantasía más desbocada. Echevarría advierte que llegaron a eliminar párrafos enteros, por decoro y por respeto a Alicia. Así y todo, quedó lo suficiente como para imaginarlo: desde el aviso de que la espera con dos docenas de preservativos recién comprados hasta la línea “Princesa: me has transformado en un perfecto masoquista; no deseo otra cosa que ser pisoteado por tus botas”.

En una de estas cartas eróticas extraordinarias, Levrero cuenta que va por su tercera lectura del Ulises. Lo que me recuerda las Cartas de amor a Nora Barnacle, regadas de coprofilia y demás aceites esenciales. “¿No puedes ver la sencillez que hay detrás de todos mis disfraces? Todos llevamos una máscara”, escribe un joven Joyce enamorado. Levrero, por su parte, refiriéndose al momento posterior al orgasmo, escribe: “Las máscaras del yo se vuelven a ajustar, aunque imperfectamente, a los rostros”.

¿Pero qué ocurría del otro lado con estas mujeres que recibían cartas y cartas y cartas, el reclamo ansioso por una respuesta? No contamos con las cartas de Alicia, no contamos con las cartas de Nora, no contamos con las cartas de Felice. Fue en conjunto que los editores de este título decidieron no incorporar las respuestas de la doctora, para proteger su derecho a la intimidad, por una parte, pero además por la contundente diferencia de los materiales: “Las cartas de Alicia a Levrero no son, ni pretenden serlo, las cartas de una escritora”. Pero no hace falta y quizás mejor decir no alcanza con ser escritora para provocar escritura como la que ahora tenemos entre manos, una belleza de libro. Levrero se lo reconoce, a su manera, con esta pregunta: “¿Sabés que, aunque ya no seas mi doctora, conservás intactos tus poderes milagrosos?”.

Fotografía: Matías Moyano

Escritora, abogada y periodista cultural. Edita la revista digital Eterna Cadencia y en 2022 ganó el Concurso Latinoamericano de Cuentos Marta Brunet de la Universidad de Chile.